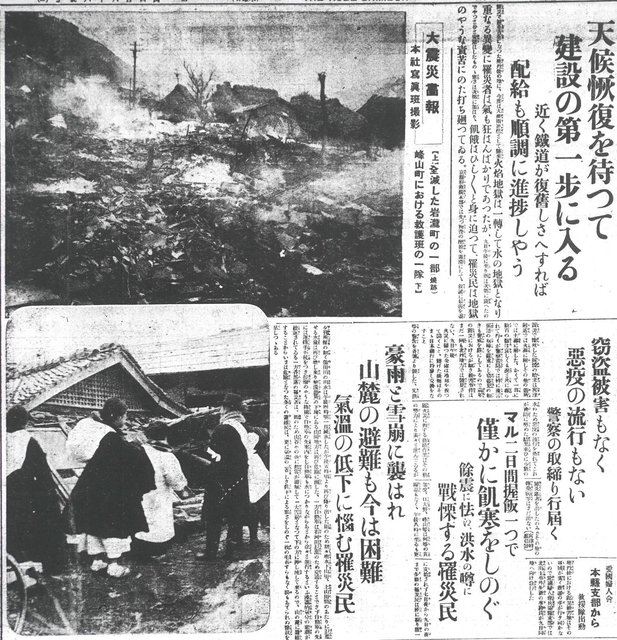

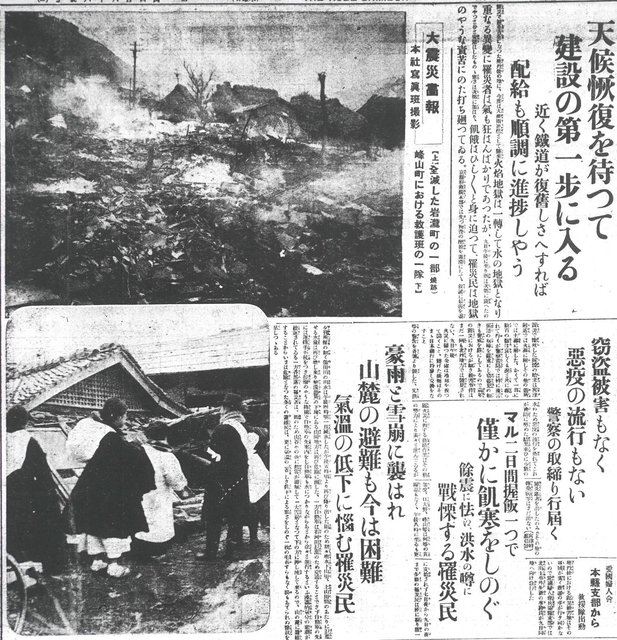

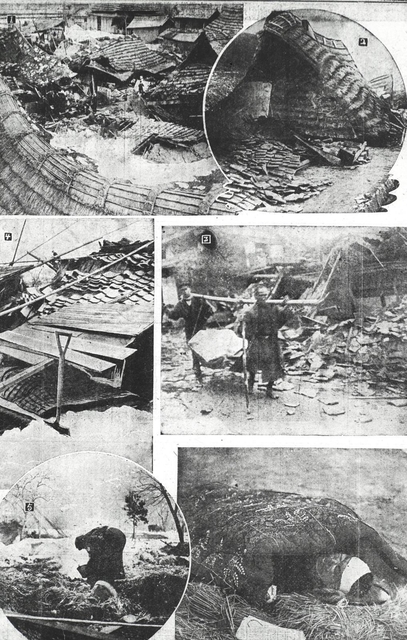

北但大震災に見舞われ、一面焼け野原となった城崎町(当時)。1面の見出しは「餘燼(よじん)未だ冷めず満目荒涼たる災餘(さいよ)の城崎町」とある=大正14(1925)年5月25日付朝刊1面 大正から昭和へと移る時代、大地が鳴動し、世情も揺れ動いた。「帝都東京」を襲った1923(大正12)年の関東大震災に続いて25年5月23日、マグニチュード(M)6・8の地震が円山川河口部付近で発生した。豊岡、城崎に甚大な被害を及ぼした北但大震災だ。家屋倒壊とともに至る所で火災が起き、燃え広がった。

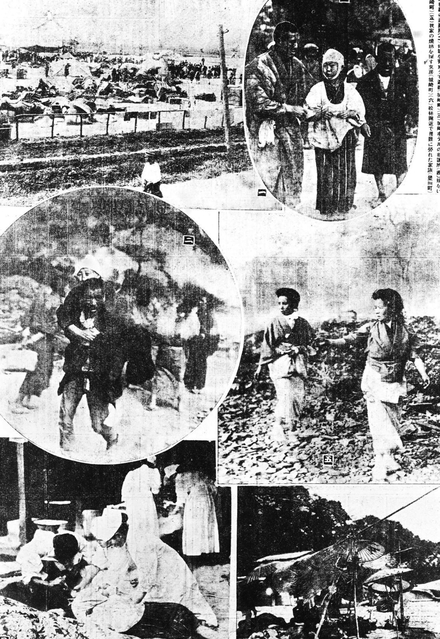

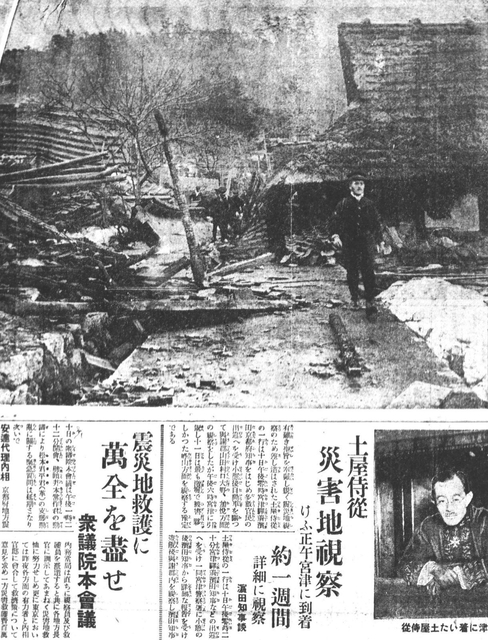

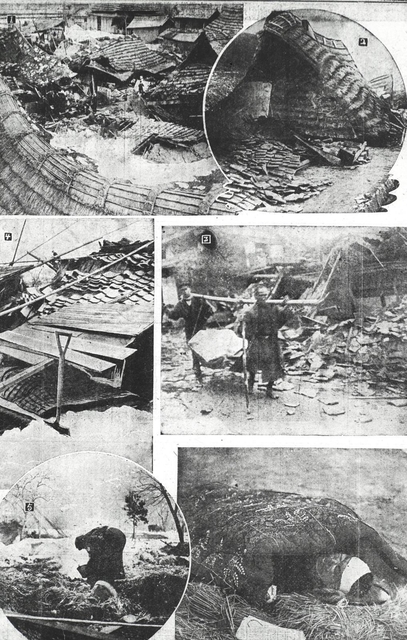

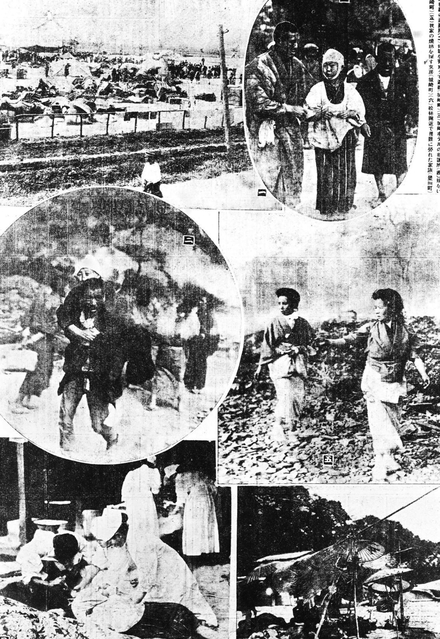

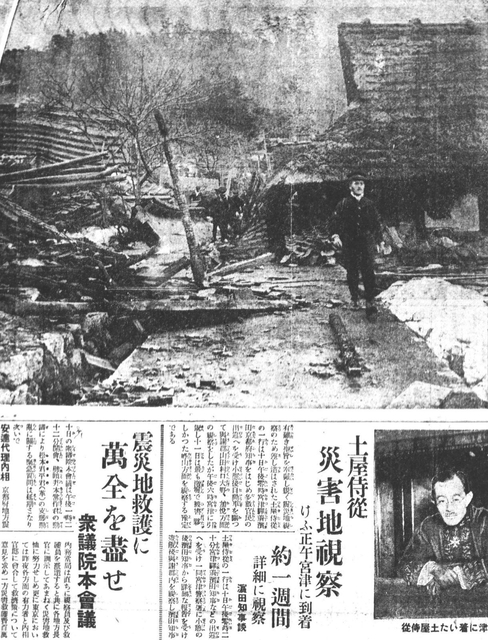

「震央地但馬一帯被害惨烈/豊岡城崎は震火にて全滅す/関東大震災に匹敵する惨事」(神戸新聞5月24日付)。翌25日付には被災直後の様子を生々しく伝える写真ルポ。豊岡中学の校庭に集まる被災者、母親を背負って避難する男性、焼け跡の自宅を訪ねる女性…。死者420人。災害の悲惨はいつの世も変わらない。昭和改元から2カ月半の27年3月7日には京都・丹後半島でM7・3の北丹後地震が起きた。死者は2925人に及んだ。

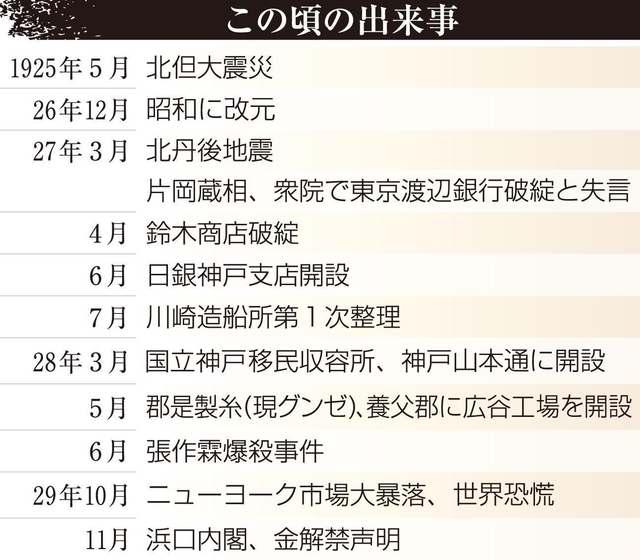

関東大震災の震災手形の処理で経済界が揺らぐ中、同14日、蔵相片岡直温(なおはる)の失言に端を発する金融恐慌が起きた。最大の焦点が多額の不良債権を抱えた台湾銀行と神戸本拠の鈴木商店の関係だった。4月早々、三井、三菱をしのぐといわれたこの巨大商社が破綻。影響は列島に広がり、大小さまざまな金融機関で取り付け騒ぎが起きた。

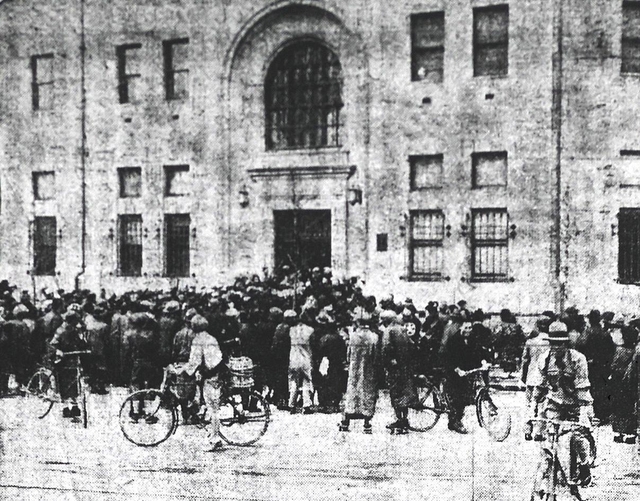

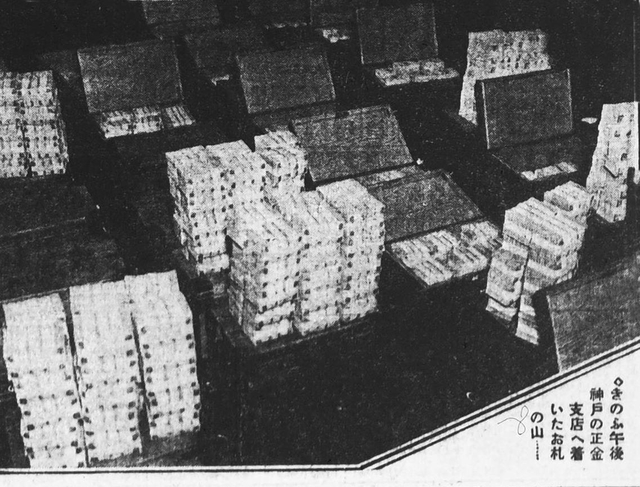

記事は生々しい。「夥(おびただ)しい預金者が折柄の雨中を/銀行の表入口に犇(ひし)めく/悲壮な銀行係員の活動」(4月22日付夕刊)。金融恐慌は中小・地方銀行の整理・統合、中小企業の廃業、失業問題の深刻化を招いた。29年にはニューヨーク市場の大暴落、世界恐慌の嵐に日本も見舞われる。

32年に神戸で生まれたジャーナリスト内橋克人に労作「ドキュメント恐慌」(78年)がある。失業、生活困難、自殺…。社会不安の中、浜口雄幸(おさち)、井上準之助、団琢磨らを襲ったテロが起き、戦争と軍国主義への道に向かう。「恐慌が高じて戦争に至る」。兵庫の昭和史は暗い谷間から始まった。(敬称略)

(特別編集委員・加藤正文、写真構成・三津山朋彦)

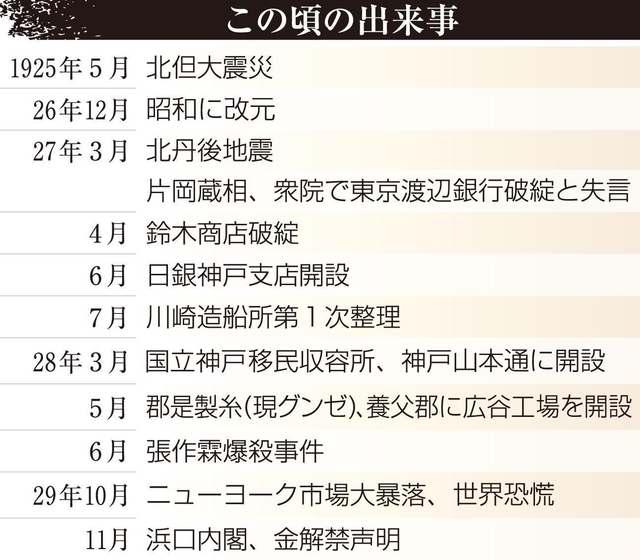

北但大震災

震災直後のグラフ紙面。学校のグラウンドに並ぶテントや焼けた自宅跡を訪ねる女性、負傷した娘をいたわる父親などを伝えている=大正14(1925)年5月25日付朝刊3面

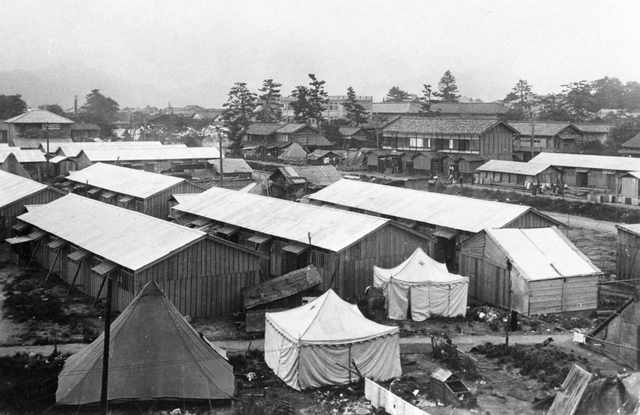

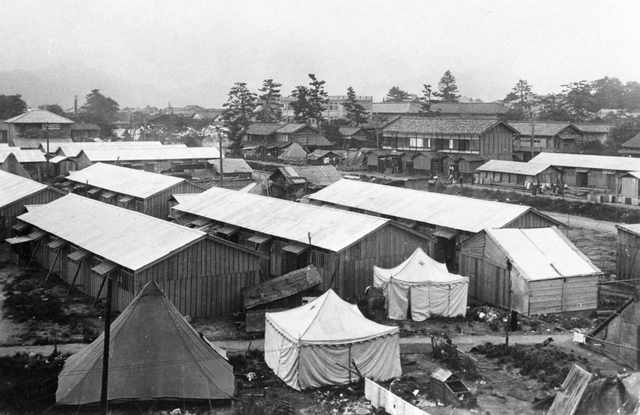

北但大震災の被災者が入居した仮設住宅。県営バラック住宅と呼ばれた=大正14(1925)年6月、城崎町

北但大震災の翌朝、燃え続ける火災と病院横の広場へ避難した人々=大正14(1925)年5月24日、豊岡町

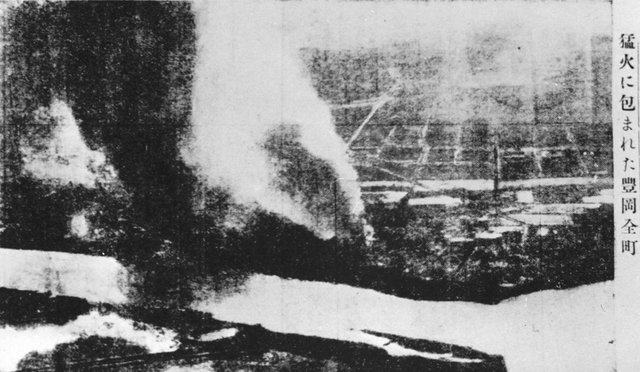

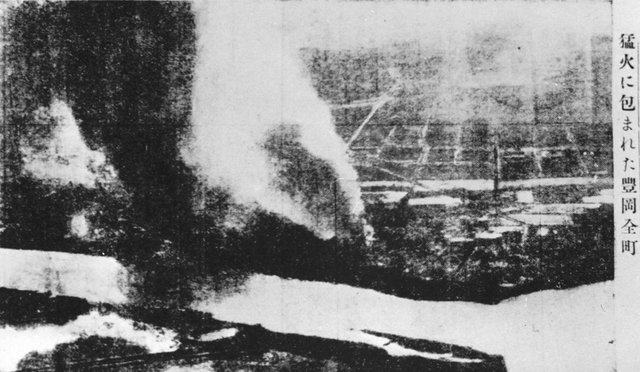

北但大震災の震源は円山川河口付近だった。炎をあげて燃える豊岡町(当時)=大正14(1925)年5月24日付朝刊

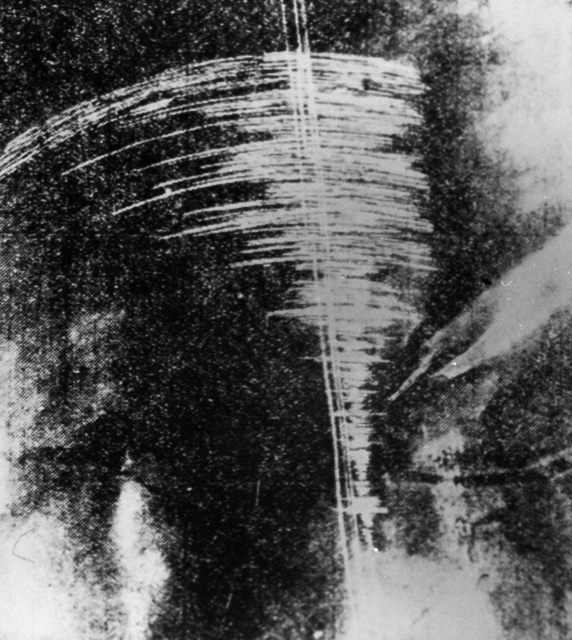

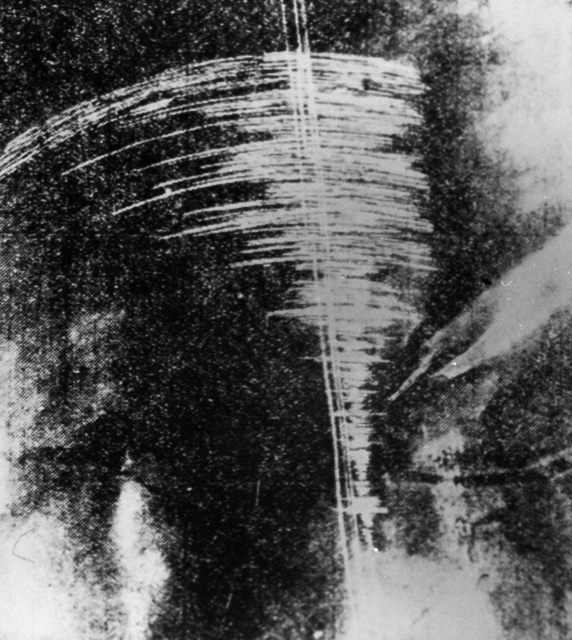

北但大震災の大きな揺れを記録した神戸海洋気象台の震度計=大正14(1925)年5月24日付朝刊

北但大震災で生じた火災で城崎町には焼け跡が広がった=大正14(1925)年5月26日付朝刊

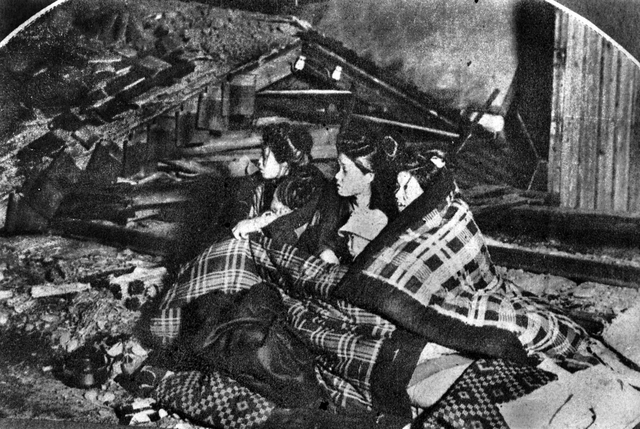

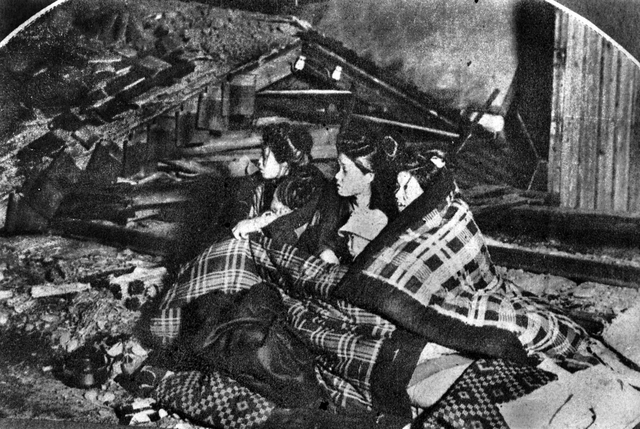

倒壊したわが家の前で着の身着のまま夜を明かす人たち=大正14(1925)年5月23日付朝刊

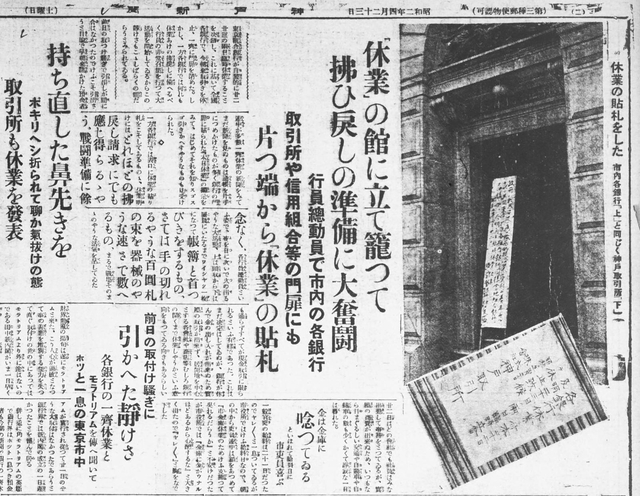

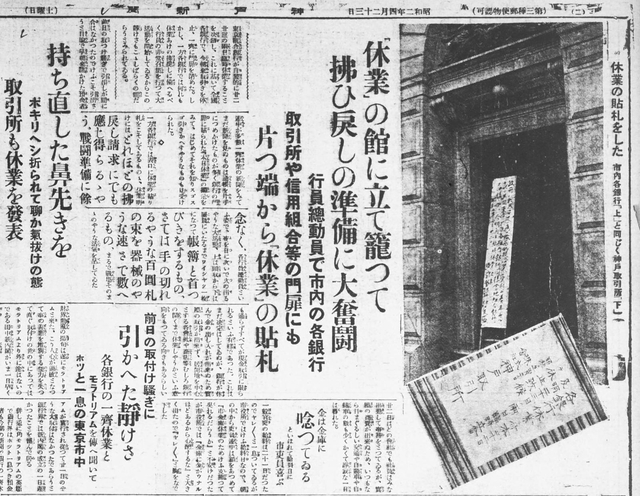

取り付け騒ぎ

神戸市内の銀行にも預金を引き出そうと多くの人々が駆けつけた=昭和2(1947)年4月、神戸市内

政府のモラトリアム(支払い猶予)実施で取引は総じて控えめに。食料品や日常生活用品は半値ほどに下落した=昭和2(1927)年4月24日付夕刊

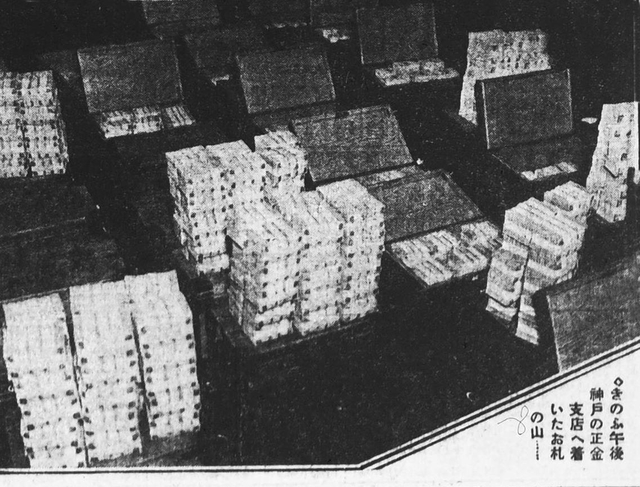

取り付け騒ぎに対応するため、横浜正金銀行神戸支店で準備された札束=昭和2(1927)年4月22日付朝刊

支払い猶予令で神戸市内の各金融機関は休業の札を出し、業務再開に備えた=昭和2(1927)年4月23日付朝刊北丹後地震

北丹後地震の被災地で白米、ミルク、缶詰、毛布などを配る神戸新聞の救護活動。紙面で呼びかけ兵庫県内から多くの物資が寄せられた=昭和2(1927)年3月13日付朝刊

筒川村(現・京都府伊根町)は消息不明だったと記事にある。写真に写っているのは救護隊員=昭和2(1927)年3月11日付夕刊

京都府岩滝町(上)、峰山町(下)の被災地状況を報じた紙面=昭和2(1927)年3月10日付朝刊

北丹後地震は死者約3千人に達した。北但大震災からわずか2年後の惨状を伝えるグラフ紙面=昭和2(1927)年3月9日付朝刊街角に残る面影

「米」をデザインした鈴木商店のマークがIHI相生事業所内にある。前身の播磨造船所は鈴木の傘下だった=相生市相生(IHI提供)

豊岡の目抜き通りに広がる復興建築群。北但大震災後、外壁、屋根、柱、階段を耐火構造にした鉄筋コンクリート造が生まれた=豊岡市中央町

復興建築群には昭和9(1934)年建築の旧兵庫県農工銀行(中央)など現在も使われている建築物が多い=豊岡市中央町