(1)異様 巨大発電所、住宅地に隣接

それは、世界的にも珍しい光景だという。

駅前の市街地から見える神戸製鋼の石炭火力発電所=神戸市灘区(撮影・辰巳直之)

神戸市灘区のJR六甲道駅前。人が行き交う市街地の向こうに、2本の巨大な煙突と真新しい建屋がそびえる。人々の暮らしの400メートル南で、国内有数の規模を誇る石炭火力発電所が運転する。

神戸新聞NEXT

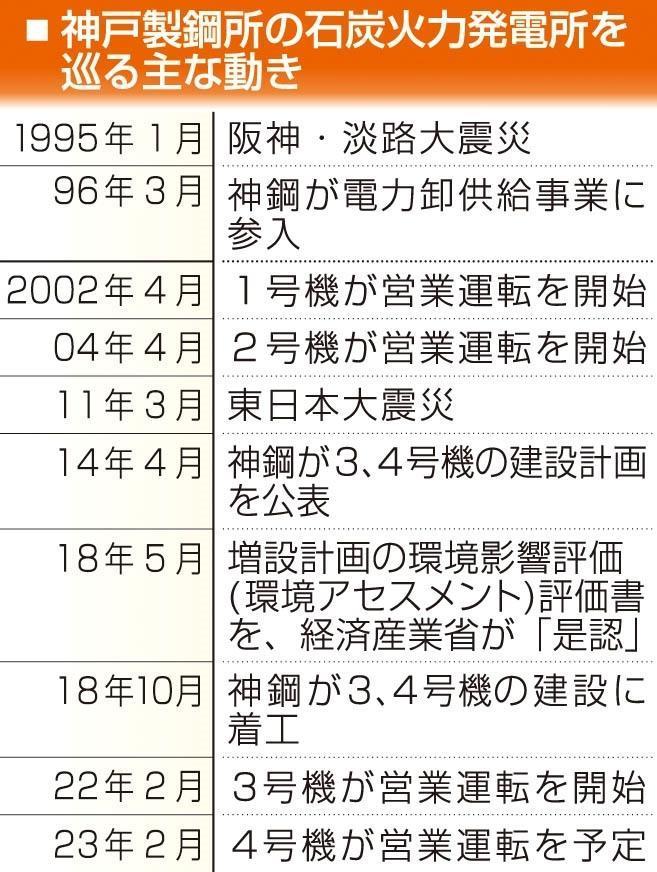

神戸製鋼所(同市中央区)は2002年に石炭火力発電所1号機を、04年に2号機を稼働させ、今年2月、3号機が運転を始めた。4号機も来年2月に稼働を予定する。4基が年間に排出する二酸化炭素(CO2)は、市内全世帯・事業所の総排出量を大きく上回る。

地球温暖化の要因とされるCO2を大量に出す石炭火力は、国際的な投資の世界では、将来、経済的価値を失う「座礁資産」とも呼ばれる。座礁するはずの設備が今、新たに動きだそうとしている点でも、六甲道駅前の光景は異様と言えるかもしれない。

そして、この設備が生み出す電気に、都市の暮らしや経済が依存しているのもまた事実だ。4基の合計出力は計270万キロワットで、神戸市全域のピーク時の電力需要(200万キロワット)を十分にまかなえる。

◇

■大量のCO2、脱炭素に逆行

発電所は、神鋼がかつて鉄を造っていた高炉の跡地にある。高度経済成長期、日本経済をけん引した鉄鋼業界だが、バブル崩壊後の1990年代前半に低迷期に入り、そして阪神・淡路大震災が起きた。

神戸新聞NEXT

被災した神鋼が社運を懸けて参入したのが、電力事業だった。さらに東日本大震災後の14年、原発停止に伴う電力不足を背景に、増設計画を発表した。だがその頃から、国際社会は地球温暖化への危機感から「脱炭素」に動きだしていた。

脱炭素の波は日本にも達し、石炭火力への風当たりは年々厳しさを増していった。各地の石炭火力発電所建設計画が断念に追い込まれる中、経済産業省の「是認」を取り付けた神鋼だが、石炭火力発電への逆風は強まる一方だ。

発電所周辺では、石炭を燃やすことによる大気汚染への懸念も根強く、反対運動が続く。神鋼は「国内最高レベルの環境対策」を強調するが、歩み寄りの道筋は見えない。

◇

日本列島が記録的な猛暑に見舞われた今夏、各地で電力不足が懸念された。発電量や送電が不安定な太陽光発電などを補って、電力逼迫(ひっぱく)の急場を救ったのは石炭火力だった。国内の石炭火力による発電量は全体の3分の1を占める。

さらに8月、岸田文雄首相は「脱炭素を進めながら安定した電力供給を図る」として、CO2を排出しない原発の新増設について検討を進める考えを示した。従来のエネルギー政策の基本方針の転換となる。

江守正多・東京大学未来ビジョン研究センター教授は「暮らしを支える電気などの社会インフラを使い続けることが、未来の地球環境に大きなリスクをもたらしかねない。私たちが社会システムを持続可能なものに変えていけるかが問われている」と指摘する。

◆

石炭火力が「座礁資産」とまで呼ばれる時代になぜ、神戸で石炭火力発電所が増設されることになったのか。各地で新増設計画がストップする中、神鋼が経産省の「是認」を受け、稼働にこぎ着けた経緯や背景を探る。(脱炭素取材班)

【神戸製鋼所の石炭火力発電所】 1995年の電気事業法改正で、一般企業が電気を電力会社に販売する「電力卸供給事業」が可能になり、神鋼は96年に参入した。3、4号機増設を巡っては、経済産業相による環境影響評価(環境アセスメント)の確定通知が違法として住民らが行政訴訟を提訴。二酸化炭素(CO2)の大量排出を「人権侵害」とする主張に対し、大阪地裁は訴えを起こす資格「原告適格」を認めず、今年4月の控訴審判決も一審を支持した。