CO2の地下貯留、期待が先行

川重など実証着手新技術、将来性は未知数

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)を分離・回収し、地中や海底に閉じ込めるという技術に期待が集まっている。確かに、コスト面も含めて実用性が高まれば、脱炭素問題は「解決」に向かう。だが、そうした「夢のような技術」への過度の期待が、脱炭素の努力を鈍らせるという懸念の声もある。

川崎重工業などが実証を進めるCO2の分離、回収設備。回収後のCO2有効利用も視野に入れる=京都府舞鶴市、関西電力舞鶴発電所

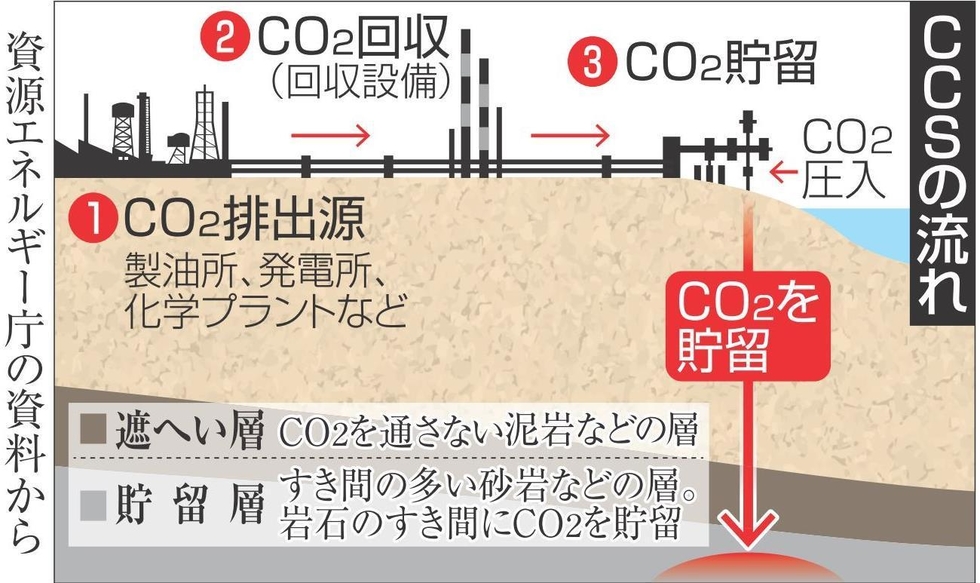

排出されたCO2を回収し、地中に貯留する技術はCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)と呼ばれる。2月、CCSの事業環境を整備する法案が国会に提出された。

国は2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出の実質ゼロ、CN)実現に向け、CCSを不可欠な手段と位置づける。30年の実用化を目指し、実証も急ピッチで進む。

関西電力舞鶴発電所(京都府舞鶴市)では1月、高さ約40メートルの設備で、川崎重工業(神戸市中央区)などが進めるCO2回収の実証事業が動き出した。

石炭火力による発電過程で出る排ガスから、CO2を吸着する物質「アミン」を塗布した粒状の固体吸収剤を用い、1日約40トンを回収する。今後、商用化を見越して設備の大型化を図る。

川重はこの手法で火力発電所などからの回収事業の本格化や、大気中のCO2を直接回収する技術の商用も目指す。CN事業推進室の安原克樹室長は「地球温暖化を止めるには再生可能エネルギー(再エネ)の普及も大切だが、この方法も必要になる」と力を込める。

神戸新聞NEXT

国はCCSを、再エネや原発と並行して「脱炭素を最大限進めてもCO2排出が避けられない分野を中心に活用する」とする。アジアなどにも売り込む方針だ。

CCSは世界でも注目を集める。国際シンクタンクの調査では、北米などで41施設が稼働している。だが、日本で想定されるのは、世界でもほとんど例がない発電分野での活用だ。

こうした方向性に、自然エネルギー財団(東京)の大野輝之常務理事は「CCSに最初から依存するのではなく、まず再エネの普及を優先すべきだ」と指摘する。

CCSを巡っては、その事業性や安全面の懸念も尽きない。(横田良平)

■「夢の技術」問われる安全性 米で漏出事故発生、住民ら搬送 丁寧な適地調査が不可欠

二酸化炭素(CO2)を回収・貯留する「CCS」の事業化に向けた法案などが閣議決定された1週間後の2月20日、環境団体「気候ネットワーク」(京都市、浅岡美恵代表)は他団体のメンバーも交え、オンラインで記者会見を開いた。

「CO2が管理の難しい危険な物質にもかかわらず、保安や管理を長期的にどうするのかの視点が欠落している」。浅岡代表が強調したのが、回収された高濃度のCO2を扱う危険性だ。

法案では、試掘や貯留事業に事前の環境影響評価(アセスメント)を求めていない。浅岡代表は「対象地を検討するための規定もない。基本的な許認可権は経済産業大臣にあり、事業者が検討した内容を国が支援する形になっている」と懸念を示した。

神戸新聞NEXT

国際的にも、CCSの事業性は未知数だ。

設備などにかかる費用が見通しにくく、先行する米国では大幅な税控除などで国が実質的にコストを負担する。資源エネルギー庁の担当者も「幅広い公的支援が必要になるだろう」とする。

米ミシシッピ州では2020年、大雨の後の地滑りでパイプラインが破断する事故が起こり、高濃度のCO2が漏出。近隣住民45人が病院搬送された。地震や活火山の多い日本では、丁寧な適地調査や地域への説明が必要となる。

政府は50年に年間1・2億~2・4億トンの貯留を目指し、北海道苫小牧市では、先行して大規模なCCSの実証が進む。地中約1キロと約3キロに計30万トンが貯留され、CO2の漏れや温度変化などを調査中だ。

ただ、どこにどの程度貯留できるのかは実際に掘削しないと分からない。CO2の輸送にはパイプラインか船舶が想定されるが、適地は日本海側に多いとされ、工場などが多い太平洋側から運ぶ際に必要な大型運搬船も開発途上にある。

回収したCO2を貯留するのではなく、有効利用する技術開発も進む。

産業ガス大手エア・ウォーター(大阪市)は、工場などから出る排ガスからCO2を回収する小型装置を開発。赤穂市のバイオマス発電所に設置し、発電に伴うCO2を原料にドライアイスを製造できるようにした。

従来は化石燃料由来で製造、輸送しており、その分のCO2排出を削減できる。同社は「比較的小規模な製造工場でも使える技術。中小企業の脱炭素化に貢献したい」とする。

他にも、水素とCO2から都市ガス原料のメタンを生み出すメタネーションや、植物の光合成活動を再現する人工光合成などの研究開発がある。CO2排出削減のタイムリミットが近づく中、技術革新による脱炭素への近道はあるのか。

京都大大学院地球環境学堂の宇佐美誠教授は「技術のイノベーションに加え、炭素への課金など制度のイノベーションで市民の意識を『炭素を出さない』という方向に変えていくことが重要になる」と指摘する。(横田良平、石沢菜々子、杉山雅崇)