雪不足、瀬戸際のスキー場

豊岡・神鍋 暖冬常態化、相次ぐ閉鎖

地球温暖化は雪を雨に変え、雪解けを早める。影響をまともに受けるのがスキー場だ。

1月下旬、兵庫県北部・但馬地域のスキー場が相次ぎ再オープンした。今冬一番の寒波で、待望の雪がゲレンデを覆った。

大雪で営業が再開され、利用客でにぎわうゲレンデ=1月27日、兵庫県香美町村岡区中大谷、スカイバレイスキー場(撮影・長谷部崇)

「ようやく降ってくれた。ここからどれだけ営業できるか」と、奥神鍋スキー場(豊岡市)の井上博夫社長(68)。昨年12月に3日間営業したが、雪不足で1カ月間休止していた。

営業が再開され、利用客でにぎわうゲレンデ=1月27日、兵庫県香美町村岡区中大谷、スカイバレイスキー場(撮影・長谷部崇)

祖父が70年以上前に開場し、標高約400~900メートルにコースを構える。かつては麓付近まで雪が積もり、12月から翌3月まで通しで営業した。近年は雪量が少ない上、日中にすぐ解けてしまうという。

スキー場「アップかんなべ」の昨年末のゲレンデ。雪不足で地肌が露出している=2023年12月、豊岡市日高町栗栖野(撮影・丸山桃奈)

人工造雪機を備えるが、雪不足が続いた2019年度に稼働して赤字に。電気代の高騰もあり、現在は自然雪が頼りだ。売り上げはピーク時の約5分の1に落ち込んだ。

「やめて逃げ出したい思いもある」と井上さん。だが、周辺は民宿や飲食店が並び、スキー場が雇用や暮らしを支える。「ここがなくなれば地域が崩壊してしまう」と歯を食いしばる。

◇

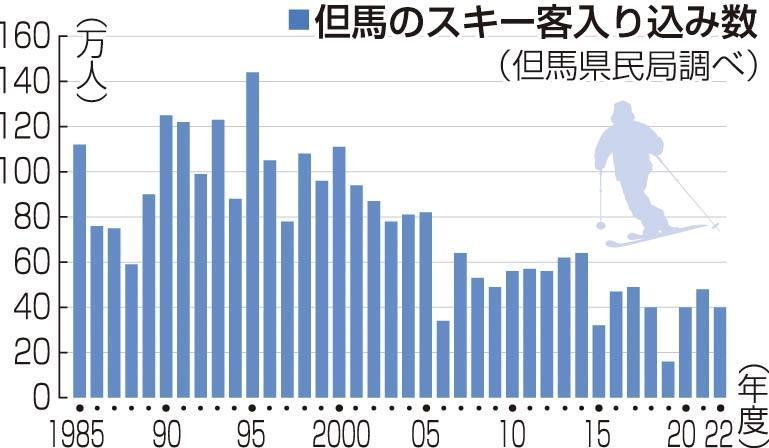

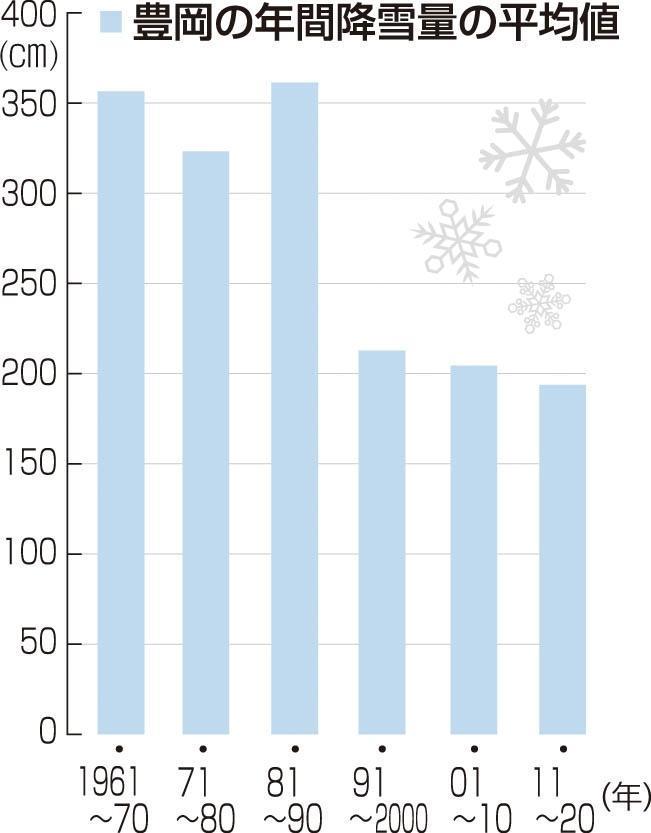

気象庁によると、豊岡市の年間降雪量(10年平均)は1980年代から90年代で一気に約140センチも減り、その後も減少傾向が続く。レジャーの多様化も重なり、但馬のスキー客数は近年、最多だった95年度の3割程度に減った。

神戸新聞NEXT

スキー場の閉鎖も相次ぐ。豊岡市の神鍋高原では、最盛期に11カ所あったスキー場は3カ所、宿泊施設は約350軒から約80軒に。暖冬の年が多い中、残るスキー場もキャンプ場などとして活用し、四季を通した集客に力を入れる。

スキー客数と温暖化の関係などを研究する名城大の森杉雅史教授は「標高の低い場所では雪の確保がますます難しくなる」と予測する。「観光資源としてスキー場を維持する場合、国レベルの支援が鍵。グランピングなど雪に頼らない冬山レジャーの推進も一手だろう」と指摘する。

雪不足の一方、温暖化がもたらす降雪の「極端化」も、無視できない課題になりつつある。(横田良平、杉山雅崇)

■想定外の積雪、都市交通まひ

地球温暖化の影響で年間の積雪量は減っているものの、一度に異例の雪が降るリスクは逆に高まっている。

大雪に見舞われた神戸の市街地=2023年1月、神戸市須磨区)

昨年1月下旬、強烈な寒波が日本列島を襲った。兵庫県南部でも雪が積もり、交通網が大混乱。加古川市以西の国道2号などを管轄する国土交通省姫路河川国道事務所の担当者は「想定外が重なった」と振り返る。

積雪で激しい渋滞となった国道2号=2023年1月、神戸市須磨区

予報は1時間で1センチの積雪だったが、国道2号の岡山との県境部ではわずか10分で1センチを超え、交通規制の判断が遅れた。兵庫県上郡町と赤穂市の境界にある峠でチェーン未装着の大型車が立ち往生したのを機に大渋滞が発生。多くのドライバーが車中泊を強いられた。

さらに、積雪対策が手薄な都市部のバイパスで除雪作業が難航した。「溶かしてもすぐに再凍結、の繰り返し」(同事務所)だった上、ノーマルタイヤの車が多いため、氷が薄く残っているだけでもスリップ事故や立ち往生につながりかねない。不眠不休で対応に当たり、全面通行止め解除まで46時間半を要した。

同事務所は対策強化を進め、建設業者らの知見も取り入れながら都市部での効率的な融雪技術や機材を研究する。同事務所道路管理第2課の田尻尚登課長は「近年は都市部でも雪対策を軽視できなくなっている」と危機感を募らせる。

大量の雪が降る「どか雪」が増える一因として、気象庁の研究は「海水温の上昇」を挙げる。水蒸気量が増え、増大した雪雲は日本海で冬に大雪を降らせる「日本海寒帯気団収束帯」(JPCZ)にも影響し、大雪を引き起こすという。

国や企業も対策に乗り出した。国交省は2021年、「なるべく通行止めにしない」との従来の方針を転換し、予防的通行規制を積極的に導入。やむを得ず通行する場合はチェーン装着などを呼びかける。

JR西日本も昨年11月末までに、関西の融雪設備を遠隔操作や長時間稼働が可能なタイプに切り替えた。その稼働も、降雪と気温を踏まえて、駅長らの判断を優先させることにした。

一方、雪に慣れている地域でも、どか雪対策に頭を悩ませる。

丹波市北部の青垣地区。豪雪地帯に指定され、市道は除雪されるが、近年の想定外の積雪や住民の高齢化などで「雪かきができず、家から出られない」との声が上がるようになった。

同市は昨年、初めて小型除雪機を同地区の四つの自治会組織に無償貸与する制度を始めた。ただ、近年は南部でもどか雪に見舞われる年があり、同市の担当者は「今後、他の地域でも需要が増えていくかもしれない」とする。

貸与制度を利用する遠阪自治協議会地域コミュニティ活動推進員の安田英樹さん(66)は「雪は災害と同じ。『もし救急車が入れなかったら』などと考えると、まだ足りない。購入補助の制度などで、数を増やす方法も検討してほしい」と話す。(石沢菜々子、杉山雅崇、横田良平)

■但馬の降雪量、減少傾向か

兵庫県北部の但馬地域は、近畿の豪雪地帯として知られる。先月末には北日本から西日本の日本海側を寒波が襲い、豊岡市では48センチの積雪が確認されたが、年単位の降雪量は減少傾向が続いている。

但馬地域で気象庁が降雪量を観測しているのは、豊岡、和田山(朝来市)、香住(香美町)、兎和野高原(同)の4カ所。年ごとの降雪量の10年平均を比べたところ、豊岡、和田山、香住で減少傾向がみられた。

豊岡では、1961~70年の平均は356・5センチ。71~80年も323・3センチだったが、91~2000年には212・8センチに。11~20年には193・8センチとなっていた。

神戸新聞NEXT

和田山と香住でも、両地で降雪量の観測が始まった82年から10年間の平均と比べて、12~21年の平均はいずれも減少していた。

だが、積雪の深さの最大値を示す「最深積雪」は、豊岡では12年に100センチ、17年も80センチなど記録的だった。降雪量が減少傾向でも、一定以上の雪が降る日や時間帯がある。

気象庁応用気象研究部の川瀬宏明・主任研究官が行った21~22年冬の気象分析によると、西日本や東日本の海沿いで降雪量の減少が大きかった。一方、日本海側の海面水温が上昇して水蒸気量が増加したことで、気温が低い内陸の山沿いで大雪になりやすくなっていたという。

川瀬主任研究官は「短期間に降る大雪は社会に大きな影響を及ぼすので、雪への備えは引き続き必要だ」と話している。(杉山雅崇)