牛のげっぷ対策 牧場模索

温室効果ガス「メタン」減へ 神戸ビーフ、輸出見据え飼料工夫

のどかな山並みが広がる宍粟市山崎町。約450頭の肉牛を飼育する神戸ビーフの肥育農家「谷口牧場」3代目の谷口皓大(こうた)さん(34)が、餌の牧草に白い粉末状の飼料を振りかけた。

餌の牧草に乳酸菌飼料を振りかける谷口皓大さん=宍粟市山崎町葛根(撮影・斎藤雅志)

牛のげっぷに含まれる温室効果ガス「メタン」の抑制が期待できるとされる乳酸菌飼料。感染症予防などにもつながると、約1年前に試験導入した。皓大さんは「メタンのことは正確には分からないが、成育に問題はなさそう」と話す。

東京の老舗料理店「浅草今半」の契約牧場として牛肉を卸すほか、出荷する神戸ビーフの約3割は輸出に回る。欧州向けでは抗生物質を含まない飼料の使用が求められ、以前からメタン抑制効果が期待できるカシューナッツの搾りかす由来の飼料を使ってきた。

「今後、神戸ビーフも脱炭素の貢献が求められる。対策は待ったなし」と、牧場の谷口隆博代表(62)。乳酸菌飼料は数百万円のコスト増で、効果も定かでない。だが「『地球に優しい神戸ビーフ』と世界に発信できれば、攻めの畜産につながる」と試行を続ける。

□

世界の温室効果ガス排出のうち、畜産分野の排出は14%を占め、牛の排せつ物やげっぷに含まれるメタンは二酸化炭素の25倍の温室効果がある。牛肉1キログラムを作るのにメタン0・46キログラムの排出を伴うとの試算もある。

欧米では温暖化への懸念から、畜肉消費の削減を呼びかける動きや代替肉の普及に加え、メタン削減をうたった牛肉も一部で出始めた。日本もメタン削減の研究開発とともに給餌法の確立を図る。効果が認められたカシューナッツ由来の飼料を、飼料添加物として流通を進める方向だ。

2012年に始まった神戸ビーフの輸出は世界42カ国に広がり、輸出量も増加が続く。神戸肉流通推進協議会の谷元哲則事務局長(62)は「まだメタン抑制を重視する農家は少ないが、神戸ビーフは世界の注目も高い。今後、脱炭素は必要な取り組みになるだろう」とする。

緒についたばかりのげっぷ対策。メタン抑制へ、育種改良を図る研究も続いている。(横田良平)

■メタン抑制技術、実用化急務

チューブが取り付けられた餌箱に、首を入れて餌を食(は)む牛たち-。兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術センター(加西市)で、一見奇妙な研究が行われている。

チューブは測定器につながっており、パソコンのモニターで曲線が上下している。測定しているのは、餌箱内のメタンと二酸化炭素(CO2)の濃度だ。

牛のげっぷに含まれるメタンはCO2の25倍の温室効果があるとされる。同センターの正木達規主任研究員(44)は「牛由来のメタンを減らすにはまず、その排出量を算出する技術が必要」と説明する。

個々の牛が排出するメタンの濃度を調べる職員ら。未来の「低メタン牛」育成へ研究を続ける=加西市別府町(撮影・斎藤雅志)

研究は国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構」(農研機構、茨城県つくば市)などが2017年度から主導する。乳牛も含めて、個体差や飼料による排出量の違いを確かめ、メタン削減の技術開発に生かす。

正木主任研究員は「低メタンが付加価値になれば生産者の取り組みも進む。それまでに算出の精度を高めておきたい」と話す。成果は将来的に、育種改良による「低メタン牛」の育成にもつながるという。

牛から出るメタンの量を正確に測定する「チャンバー法」と呼ばれる方法(農研機構提供)

同センターが参加する農研機構の共同研究は、牛由来のメタン測定について、牧場でも導入できる簡易な手法を開発し、算出式をマニュアル化した。

メタンの算出は従来、「チャンバー」と呼ばれる部屋の中に牛を入れて測定する手法が基準とされる。最も精密に測定できるが、導入や運用コストが高く、日本には農研機構の4台しかない。

新たな手法は持ち運びが可能で、関心のある畜産農家らの協力も得やすい。メタンの削減効果に限らず、生産性や肉質への変化、安全性などとの関係性も調べやすくなる。

「メタン削減対策には、実用的な測定法の普及が不可欠だ」と同機構。効果のある飼料やサプリメントの特定に加え、胃の中の微生物の解明や、1頭あたりの生産性を高める方法なども模索する。

メタン削減に向けた研究への関心も高まっている。9月、帯広畜産大(北海道帯広市)で開かれた日本畜産学会では、気候変動対策を巡る国内外の研究動向が報告された。

会場やオンラインでの参加者も交えた意見交換の時間には、業界団体から切実な声も上がった。「(メタン削減の)対策を取っていない牛肉は取引できない、と言われた生産者もいる。対策を講じた輸入ビーフが入ってきたら、国産の牛肉はどうなるか」

メタンの測定方法などを報告した農研機構畜産部門研究員の鈴木知之さん(52)は「国内ではここ1、2年で研究に対する需要が一気に高まり、研究者側が対応できていない状況がある。民間と連携しながら、実用化に向けた研究を加速させたい」と話す。(横田良平、石沢菜々子)

■温室ガス、14%が畜産業由来

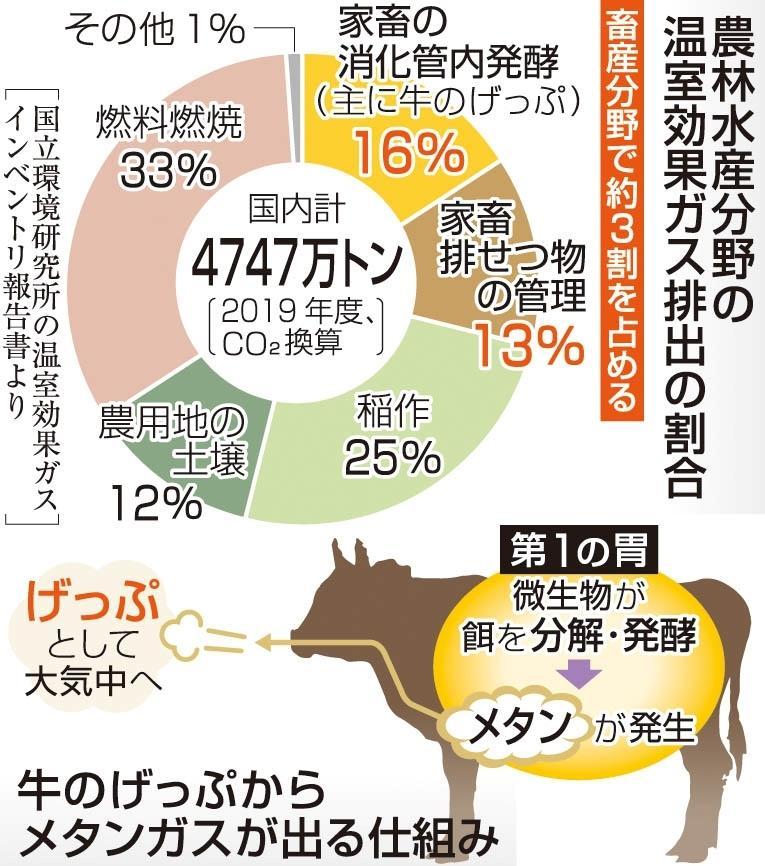

国内での農林水産分野からの温室効果ガス排出のうち、牛を中心とした家畜のげっぷは16%(2019年度)を占める。家畜の排せつ物から排出される分も含めると、畜産分野からの排出が約3割に上る。世界全体の温室効果ガス排出でも、畜産分野は14%を占め、排出削減策が課題となっている。

神戸新聞NEXT

牛には四つの胃があり、牧草などの餌を反すうしながら消化する。最も大きな第1の胃で、さまざまな種類の微生物が餌を分解する際にメタンが発生する。

農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)によると、牛はおよそ1~2分に1回のペースでげっぷをしているという。肉牛のげっぷに含まれるメタンの量は、主に牧草を食べる乳牛の半分程度とされるが、肉牛は頭数が多いため、国内の肉牛、乳牛の排出量はほぼ同程度とみられる。

世界最大の乳製品輸出国のニュージーランドでは、牛や羊など家畜のげっぷや尿によって温室効果ガスを排出する農家に直接課税することが検討されている。イギリスでは、スタートアップ企業が、牛の鼻先を覆ったマスクで吐き出したメタンを集め、触媒装置で水と二酸化炭素(CO2)に分解する製品を開発した。

国内では、カシューナッツを使った飼料でメタンの生成を抑える研究が先行する。日本にも広く分布する赤紫色の海藻「カギケノリ」などを飼料に混ぜる研究も進められている。

兵庫では、清酒大手の白鶴酒造(神戸市東灘区)が酒造りで使った炭を混ぜた牛の餌を開発。牛に有効な栄養を与えるだけでなく、メタンの抑制効果も期待されている。(石沢菜々子)