巨大風車建設 強まる逆風

騒音懸念、住民ら反対運動 新温泉町

各地で風力発電施設の建設が進んでいる。脱炭素社会に向けた再生可能エネルギー拡大の一翼を担うが、その巨大な風車の足元に大きな不安を抱える。

南あわじ市南西部。沿岸に近い丘陵に、高さ約130メートルの風車15基が連なる。関西最大級の風力発電施設「CEF南あわじウインドファーム」。総出力3万7500キロワットは、一般家庭の約1万2千世帯分の電力を賄える。

2007年から稼働する風力発電所「CEF南あわじウインドファーム」=兵庫県南あわじ市阿那賀(撮影・長嶺麻子)

2007年8月に、北海道に本社を置く事業者が本格稼働させた。そのすぐ近くの山中に昨年末、総出力計約7万キロワット(風車は最大16基程度)の風力発電施設の建設計画が浮上した。現在、東京の事業者が環境影響評価(アセスメント)手続きを進める。

地元が特に懸念するのが、2施設の近接による騒音の影響だ。兵庫県などが事業者に調査を求めており、同市の担当者は「クリーンエネルギーを増やすことも必要だが、住民の環境も大切。事業者には丁寧に説明してほしい」と話す。

□

風力発電の発電量は、この10年でほぼ倍増した。兵庫県内では「再エネ先進地」として自治体が普及に力を入れてきた淡路島で、大小2カ所の大規模施設が稼働する。一方、日本海に面した新温泉町では、地元の反対で建設計画が暗礁に乗り上げる。

湯村温泉近くで6年前、山間の約1967ヘクタールが日本最大級の風力発電施設(21基、総出力9万2千キロワット)の建設予定地となった。今年4月に稼働予定とされたが、着工の見込みはない。

地元では、騒音や低周波による健康被害や土砂災害などへの懸念が広がった。住民らは計画に反対する署名を同町に提出。希少鳥類のイヌワシやクマタカの生息域で、保護団体も建設中止の論陣を張った。

風力発電の建設が計画されている山間の地区では、反対の看板が設置されている=兵庫県新温泉町熊谷

「巨大な風車で取り囲まれ、地域の風景も暮らしも変わってしまう」と地元・熊谷区の川中清司前区長(70)。事業者は「住民の方に納得いただくまで説明したい」としている。

視界不良となっている陸上での風車建設。政府は「洋上」に活路を見いだす。(石沢菜々子、横田良平)

■風力発電拡大、洋上に活路

1月、秋田市の秋田港沿岸。海面に並び立つ高さ約150メートル、羽根の長さ約57メートルの風車13基が、日本海の寒風を受けて動き始めた。

商業運転を開始した大規模洋上風力発電所=秋田県の能代港(秋田洋上風力発電株式会社提供)

能代港(秋田県)と合わせて計33基、発電容量14万キロワット。日本初の大規模洋上風力発電所は一般家庭約13万世帯分の電力を生み出し、東北電力ネットワークに20年間売電する。

建設は海洋土木の寄神建設(神戸市兵庫区)が担った。発電機の部材を海上に運んで設置する専用船などを使い、鉄くいを水深約20メートルの海底に垂直に打ち込み、上部に風車を取り付けた。

洋上風力発電の部材が保管されたヤード=2021年6月、秋田港内(寄神建設提供)

「特段難しい工事という意識はなかったが、やはり未知の世界。無事に動き、ほっとした」と同社の長尾一志・洋上風力プロジェクト部長(53)。「今後10年がピーク。建設業は自然に優しくないイメージもあるが、培った技術で脱炭素に貢献したい」と話す。

□

再生可能エネルギーの拡大に不可欠とされる風力発電。中でも、四方を海に囲まれた日本は洋上風力に活路を見いだす。

国は2030年の電源構成で、風力発電を5%と見込む。洋上風力の発電容量は同年に今の40倍の570万キロワットにする構想を描き、秋田県や新潟県などの日本海沖を中心に導入促進区域を指定。20年には「洋上風力産業ビジョン」を示し、産業創出による地域活性や雇用促進も狙う。

現在、具体的に計画が進む洋上風力は全国に8件。1年以内に、北海道の石狩湾などでも大規模な発電所が稼働する見通しだ。

しかし陸上と同様、海の生態系など環境への影響を懸念する声は多い。各地で地元住民らの反発が表面化している。

複数の事業者による建設計画が浮上した佐賀県唐津市沖の玄界灘はイカやトビウオの好漁場で、佐賀、長崎、福岡県の各漁協が誘致を検討する佐賀県に反対署名を提出した。一方、佐賀県の別の漁協は賛意を示すなど意見が分かれ、事態が行き詰まっている。

兵庫県内では、洲本市西岸の五色沖で、同市が09年から洋上風力発電の導入を検討した。16~17年度に環境省が行った現地調査で適地として二つのエリアが抽出されたが、報告書では、広範囲の漁業関係者との調整の必要性やコスト面での難しさが指摘された。

発電に適するとされた冬場の風も、それほど強くないと分かった。同市は報告書や地元の声も踏まえ、検討を休止した。担当者は「風力発電が本当に地域のためになるのか、という視点で判断した」と振り返る。

国は導入促進区域を今後も増やす方針。風力発電の環境影響評価(アセスメント)に詳しい新潟大の関島恒夫教授は「反発が出る事例では、計画が事業者目線で作られ、住民の合意形成が後回しになっている」と指摘する。「脱炭素に向けて風力発電の拡大は必要だが、地域の環境問題が引き起こされては意味がない。立地や規模をしっかり議論し、環境負荷を抑えた最適な導入を図るべきだ」としている。(横田良平、石沢菜々子)

■洋上風力発電 欧州が先行、日本は黎明期

洋上風力発電は1991年にデンマークで稼働したのが始まりとされる。欧州で導入が進む一方、日本は黎明(れいめい)期と位置づけられ、海域を有効利用するための工法や発電コストの低減に向けた取り組みなど、技術開発も途上段階だ。

洋上風力は騒音が問題になりにくく、風車が破損しても人的被害が出にくいとされる。一方、設置・維持費用に加え、送電線を海中ケーブルで敷設する必要があり、陸上風力に比べて高コストになる。

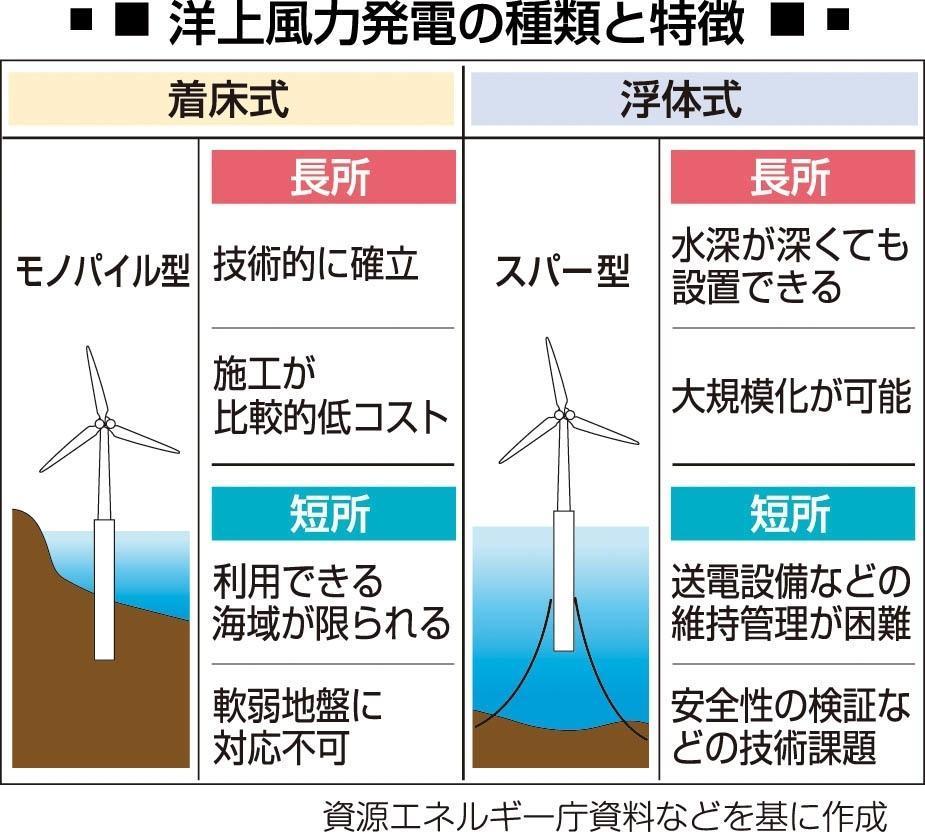

着床式と浮体式があり、着床式は海底の岩盤にくいを打ち込む。水深の浅い場所での設置に適し、施工技術も一定確立されている。

神戸新聞NEXT

浮体式は海底にボルトを打ち付け、鎖などで風車を載せた浮体とつなぐ。長崎県五島市沖では、この手法による日本初の発電所が建設中で、2024年1月の運転開始を予定。水深を気にせず設置でき、世界的にも事例が少ないため、日本が開発をリードできる分野として注目を集めている。

欧州の主な風車メーカーは今後、風車の大型化を進める見通しだ。風を捉えやすくして発電効率を上げ、コストを抑える。寄神建設の長尾一志・洋上風力プロジェクト部長は「部材の大型化に伴い、据え付けにも大型の船が必要になる」とする。ただ大きな風車を回すには強い風が必要になり、日本の海域でどこまで稼働するかは不透明だ。

発電コストは現状、日本の1キロワット時当たり約30円は欧州の約3倍。政府は35年までに8~9円まで下げる目標を掲げ、海外品に頼る部材の国内調達を広げるなどの環境整備を急いでいる。(横田良平)