再生エネルギー拡大、地域が主役

行政と市民、太陽光発電で連携

生駒山のふもと、大阪、京都との境界に位置する奈良県生駒市。園児らの歓声が響くこども園の屋上で、約300枚の太陽光パネルが陽光に照らされていた。

こども園の屋根に設置された太陽光パネル。市民共同発電所として、公共施設や一般家庭に供給されている=奈良県生駒市小平尾町

ここは一般社団法人「市民エネルギー生駒」が運営する共同発電所の一つだ。市内に5カ所あり、元々は市民らが出資して発電を始めた。電気は市が51%出資する新電力会社に売る。

電力は市内の公共施設に加え、2年前から一般家庭にも供給する。収益は、子育てサービスの一部無料化などで地域に還元。同市は施設の屋根などを無償供与し、再生可能エネルギーの普及を後押しする。

大阪のベッドタウンとして発展した同市だが、人口減少や高齢化で税収が先細る一方、消費が市外に出ていく課題があった。電力の地産地消に着目し、「電気を切り口に資金流出を食い止めよう」と動き始めた直後、東日本大震災に伴う福島第1原発事故が起き、一気に機運が高まった。

元環境省職員の小紫雅史市長=兵庫県小野市出身=の狙いは、コミュニティーの活性化だ。新電力会社が供給する再エネを使う施設に住民が集い、家庭からの二酸化炭素排出を抑える。同時に地域のつながりも生み出す。

「脱炭素はまちづくり。行政と市民一体で、環境に優しいまちをつくりたい」と、同法人の楠正志代表理事(71)は力を込める。

□

国全体で再生可能エネルギーへの社会・産業構造の転換が進まない中、地域から現状を変えようという動きが相次ぐ。自治体が出資し、地域で発電した電力を供給する「自治体新電力会社」は全国に約70あるとされる。

狙いはエネルギーの地産地消と地域経済循環の両立だ。滋賀県湖南市は新電力会社を核に、再エネの活用を推進。2024年度にエネルギー費用の市外流出額を20億円減らし、関係する人口を3千人に増やすことを目指す。

兵庫県内では、淡路市で市の第三セクターと企業が連携し、21年に地域新電力事業に乗り出した。

独自に脱炭素の道筋を描く自治体。東京では、国に先んじた取り組みが始まろうとしている。(横田良平)

■気候危機対策、自治体が先手

「先進的な取り組みで、気候変動への回避とエネルギーの安定確保との両立に挑む」。2月15日、開会初日の東京都議会定例会の施政方針説明で、小池百合子知事=兵庫県芦屋市出身=は肝いり施策に力を込めた。

都では昨年末、全国で初めて一戸建て住宅も対象に、太陽光パネル設置を義務付けた改正条例が成立し、2025年4月から制度が始まる。義務化の対象になる大手住宅メーカーへの支援や、パネル設置補助など関連費用計780億円を23年度当初予算案に計上。「隗(かい)より始めよ」(小池知事)と、都有施設へのパネル設置も倍増させる方針を示した。

再生可能エネルギー(再エネ)拡大に向け、政府は30年までに新築住宅の6割へのパネル設置を掲げるが、検討の末に義務化は見送った。元環境相の小池知事が先んじて一手を打った格好だが、義務化に対する抵抗感も根強い。

小池知事は「まずは都民と事業者の理解が必要だ」と強調する。

□

だが、この東京都の独自施策を、「高い財政力があるからできること」と突き放して見る自治体関係者も多い。国に先んじて転換を促す「自治体発」の取り組みも、50年の「カーボンニュートラル」(温室効果ガス排出の実質ゼロ)を掲げる国の制度に支えられる面が大きい。

21年に地域電力事業に着手した兵庫県淡路市の公民連携の取り組みは昨年4月、環境省が交付金の重点配分で支援する「脱炭素先行地域」に選ばれた。同市は太陽光パネルや蓄電池を整備するなどし、「淡路市夢舞台サスティナブル・パーク」や国営明石海峡公園などで30年度までの脱炭素化の実現を目指す。

淡路市が公民連携で先行的に脱炭素化を進める「淡路市夢舞台サスティナブル・パーク」のイメージ(淡路市提供)

23年度当初予算案には、駐車場への太陽光パネル設置などに計2億6500万円を盛り込み、全額を交付金で賄う。「マンパワーが足りない」という課題には、総務省の地域おこし協力隊制度などを活用する。

一方、22年に予定していた一般家庭への電力販売は、エネルギー価格高騰のあおりを受けて開始時期が未定となっている。同市の担当者は「国の後押しがなければ、エネルギーの地産地消を加速させるのは難しい」と受け止める。

□

昨年3月に再エネ導入目標を20年度実績の2倍に引き上げた兵庫県は23年度当初予算案に、中小企業への太陽光発電設備などの導入支援や、バイオマスボイラーの普及、バイオガスを活用したモデル地域づくりなどを盛り込む。中小企業対策では、駐車場屋根を活用した太陽光発電施設などの拡大を目指す。

駐車場の屋根を活用した太陽光パネル=神戸市中央区小野浜町(ドローンで撮影)

神戸市は、脱炭素に取り組む活動や電気バス導入への補助、水素の利用促進などに取り組む方針。改定中の地球温暖化防止実行計画案では30年度の再エネ導入量を19年度実績の約2倍とし、市環境創造課は「個別に(太陽光パネル設置などの)導入を検討してもらえるよう、啓発活動に力を入れたい」としている。(石沢菜々子)

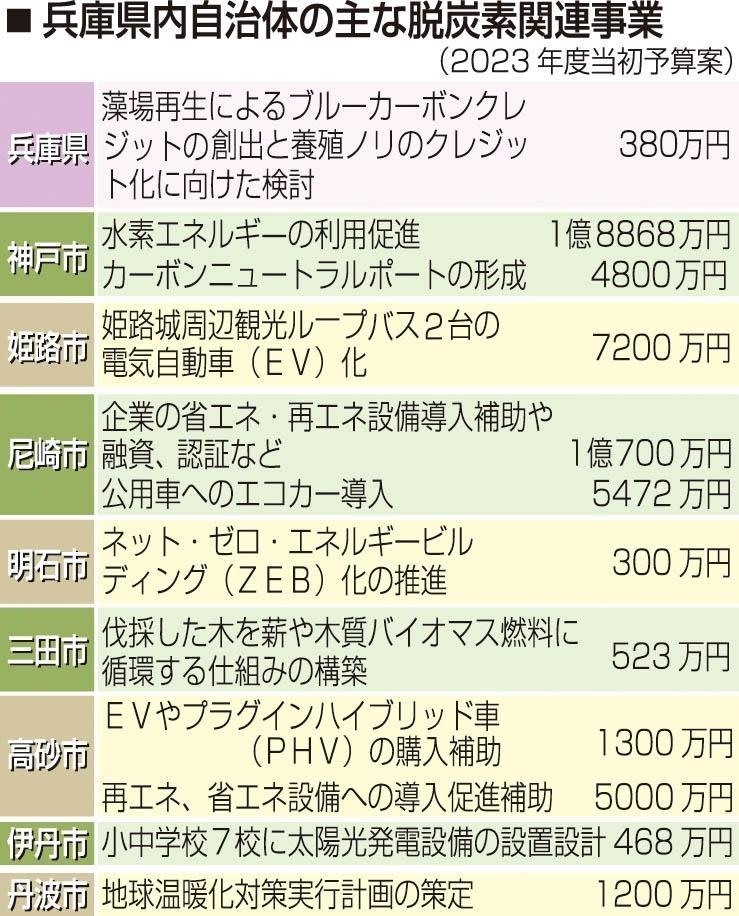

■県内市町も「脱炭素」拡大、アプリ開発やEV購入補助

兵庫県内各市町の2023年度予算案には、国が掲げる50年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出の実質ゼロ)に向けた各種施策が盛り込まれた。

神戸新聞NEXT

重点課題の一つに「ゼロカーボンシティへの挑戦」を掲げた三田市。公共施設の太陽光パネル設置を促進する他、ゲーム感覚で節電などに取り組むスマートフォンのアプリを神戸大と共同開発し、市民の行動変容にどの程度つながるかを実証する。里山の整備で伐採した木を、バイオマス燃料として循環させる仕組みづくりにも乗り出す。

高砂市は脱炭素関連で1億8500万円を計上。22年度に始めた市民ら向け電気自動車(EV)などの購入補助を継続し、蓄電池やEVから建物に充放電する「V2H」を設置する中小事業者に最大1千万円を助成する。

脱炭素社会に向け、環境省の「先行地域」に選ばれた各市も取り組みを加速する。尼崎市は40年までに公用車をすべてエコカーにする目標を定め、23年度はEVを20台導入。市営住宅で、再生可能エネルギーを活用した分散型エネルギーシステムの構築に向けて経済性などを検討する。

姫路市はEV普及のため、市役所駐車場に市民が利用できる充電設備の整備を進める。加西市は一部地域や公共施設で、エネルギー消費の収支を実質ゼロにするゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)や太陽光設備の設置を促進し、エネルギーの地産地消を図る。(横田良平)