気候危機対応を迫る株主

石炭火力廃止へ関電に圧力

6月28日、大阪市内のホールで関西電力の株主総会が開かれた。株主提案26件の半数以上が、脱炭素や脱原発関連だった。

「石炭価格の上昇や各地の(気候変動)訴訟が、石炭が座礁資産になるリスクになっている」

神戸製鋼所(神戸市)の石炭火力発電所が増設され、関西電力が電気を買い取る新たな契約を懸念する声も上がった。提案は全て反対多数で否決されたが、株主が電力、金融、商社といった大企業に脱炭素対応を迫る動きは年々強まっている。

関西電力の株主総会会場前で株主らに反原発を訴える人ら=2017年6月28日、神戸市中央区港島中町6

企業の温室効果ガス排出の実質ゼロに向けた提案も出た。大和総研によると、今年6月の株主総会シーズンで、気候変動対応に関連した情報開示などを定款に記載するよう求めた株主提案が7社に出された。

吉川英徳・主任コンサルタントは「情報開示の提案はいずれも比較的賛成率が高かった。気候変動対応が企業価値に直結するという理解が広がっている」と分析する。

◇

先駆けは2020年、環境団体「気候ネットワーク」(京都市)がみずほフィナンシャルグループに、脱炭素に向けた計画開示を求めた株主提案だった。否決されたが、米議決権行使助言会社の推奨もあり、34・5%の高い賛成率を得た。

その後、みずほは50年までの石炭火力発電所向けの融資残高をゼロにする目標(後に40年に前倒し)を打ち出し、他のメガバンクも石炭廃止へ動いた。気候ネットは「提案過程で企業と対話を重ねられ、業界内の緊張感を高める効果もある」とする。

海外では可決の事例もあり、米石油大手では昨年の株主総会で、気候変動対策に積極的な取締役3人が株主提案で選出された。オランダでは環境団体が石油大手の二酸化炭素(CO2)削減策が不十分として提訴し、21年、裁判所が企業に改善を求める判決を出した。

だが国内では、気候変動の被害を司法に訴える権利すら認められていない。総合地球環境学研究所京都気候変動適応センターの一原雅子研究員は「現状を変えるには、気候危機の切迫性を訴える世論の高まりが欠かせない」と指摘する。

とはいえ、気候対策に比重を置き始めた投資家と金融機関の変化は、国内企業を着実に、その方向に導きつつある。(石沢菜々子、横田良平)

■環境意識企業の命運握る

産業・企業活動の脱炭素化を求める声の広がりとともに、金融業界は近年、融資先に環境配慮を求める姿勢を強めている。国内では金融機関が持続的な経営を支援する「サステナブル・ファイナンス」が広がり新たな商機を生む一方、脱炭素に逆行する事業には資金が出ないケースもある。

加古川市発祥で、世界に1030店を構えるうどん専門店「丸亀製麺」を展開するトリドールホールディングス(HD)は9月末、三井住友信託銀行と同ファイナンスの一つ「ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)」の契約を結んだ。食品ロス削減などへの活用を想定する。

各店で打ちたてを提供する丸亀製麺。鮮度を重視するあまり、廃棄されてしまううどんの削減に注力する=加古川市加古川町北在家、丸亀製麺加古川店(撮影・長嶺麻子)

各店で打ちたてを提供する丸亀製麺では、ゆで上げてから一定時間が経過したうどんは廃棄され、店舗の食品ロスの6~7割を占める。デジタル投資で無駄のない生産体制の構築を図り、人工知能(AI)を活用した売り上げ予測の高度化も視野に入れる。余分な生産や廃棄をなくし、二酸化炭素(CO2)の排出削減につなげる。

◇

ESG(環境・社会・企業統治)が企業経営の根幹となる中、各社は従来以上の情報開示が求められる。

同HDは2018年度からサステナビリティー(持続可能性)に関する報告書を作成。20年には人権保護や環境対応を掲げる「国連グローバル・コンパクト」に署名し、今春、解決すべき課題と目標を掲げた。

これまで、麺や水の投入量に応じて出力や「差し湯」を自動制御するゆで釜をメーカーと開発し、電力を約31%、湯使用量を約47%削減した。「まだまだ省エネのチャンスはある」と大下浩平サステナビリティ推進部長。取り組みが評価され、資金使途が限定されない分、融資のハードルが高いPIF契約につなげた。

他社と共同で廃棄食品の再利用にも取り組む。長谷川明子財務部次長は「連携でノウハウが蓄積できれば、強みを生かしつつ環境負荷を抑えたビジネスを生み出せる。まずは自社内で、客に食の感動を与える店舗を増やしていく」と話す。

◇

金融機関も、持続可能な経営を目指す企業向けの融資を活発化している。三井住友信託銀によると、今年3月時点で、資金の使い道を限定しないサステナブル・ファイナンスは国内で計222件実施された。

CO2排出削減など特定目標の達成度に応じて金利を優遇する商品や、使途は限定されるが銀行の評価が不要な商品などもある。この1年で、地方銀行による融資も急増したという。

一方、脱炭素に逆行する事業には金融機関が手を引き始めた。三菱商事などがベトナムで計画していた石炭火力発電所は、融資する英国の金融機関が撤退。24年稼働の予定だが、工事が進んでいないという。

三井住友信託銀の担当者は「就職活動で志望先のサステナビリティー経営をチェックする学生も増えている。環境経営への取り組みは会社のPRポイントになる」としている。(横田良平)

◇ ◇

■温暖化対策開示企業の責務に 伊丹の東リ「信頼につながる」

気候変動に関し、企業は投資家らへの丁寧な情報開示を求められている。企業の姿勢を測る指標の一つが、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への対応だ。

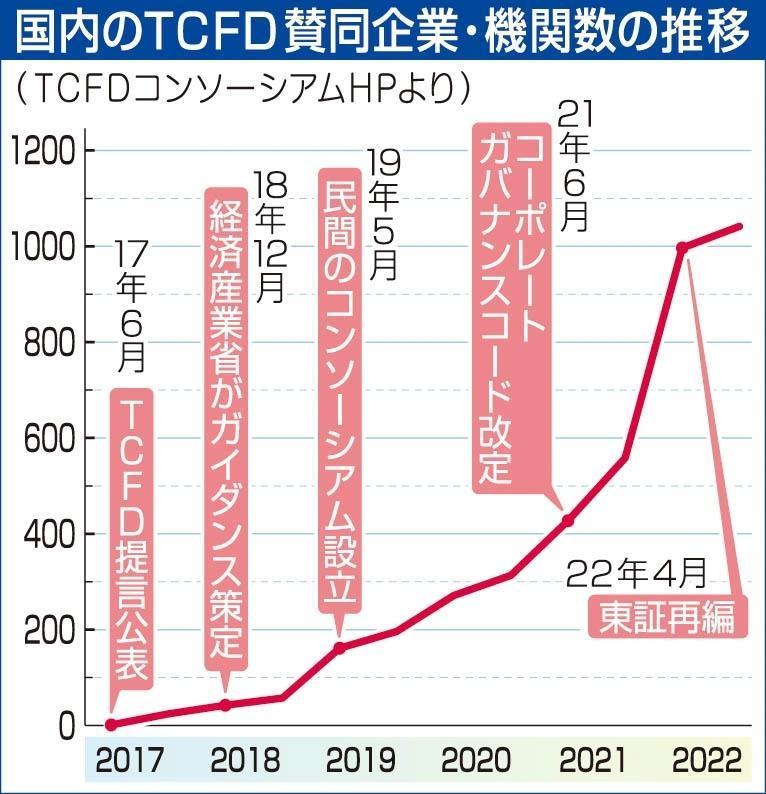

TCFDは世界の金融システムを監督する金融安定理事会が2015年に設置し、17年に提言を公表。地球温暖化に伴う中長期の財務リスクや事業影響を企業が想定、分析し、対策を開示するよう求めている。

神戸新聞NEXT

国内では、21年にTCFDに沿った上場企業の行動指針「コーポレートガバナンス・コード」が改定され、積極的な環境対応が推奨された。22年の市場再編に伴い、最上位のプライム企業は、TCFDなどに基づく開示が実質的に義務化されるなど、環境経営への流れが強まる。

床材やカーペットを手がける東リ(伊丹市)は6月に情報を開示した。分析の結果、事業を循環型に移行すると投資がかさむが、廃材などの再利用が原材料費減につながると分かった。

約40年前から廃棄されるビニール樹脂を再利用してきたが、今回、工場などから出る二酸化炭素(CO2)量を算出し、廃棄の削減や省エネを通じて、30年の排出量30%削減(20年度比)を目指す。

同社は「現状も含めて、しっかり開示することが信頼につながる。ハードルは高いが、目標が絵に描いた餅にならないよう取り組みたい」と話す。経済産業省によると、日本では8月末時点で1050の企業・機関がTCFD提言への賛同を表明。兵庫県内企業は18社が賛同を表明している。