石炭火力発電の縮小計画 黄信号

政府方針に逆行 各地で新発電所

今夏は連日の猛暑による電力不足を石油、石炭、天然ガスなどの火力発電で補う状況が続いた。中でも温室効果ガスを多く発生させる石炭火力は各地で発電所の新増設が相次ぎ、脱炭素に向けて政府が掲げる8年後の削減目標達成が危ぶまれている。地球温暖化による深刻な危機を回避する対策の「勝負の10年」にありながら、背に腹を代えられない石炭依存が続く現実は、電力を使う私たちに重い問いを投げかけている。(脱炭素取材班)

地球温暖化の影響も指摘される記録的な猛暑に見舞われた今夏。石炭火力が電力供給を下支えした=7月、神戸市内

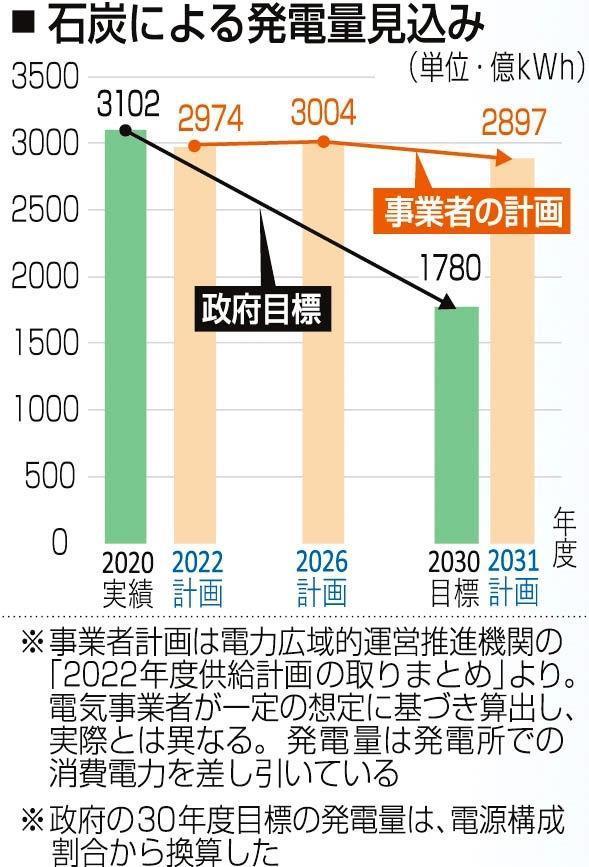

2020年度の電源構成に占める石炭火力の割合は31%だったが、政府のエネルギー基本計画では、再生可能エネルギーの拡大や原子力の再稼働などを見込み、昨年、30年度に石炭を19%に縮小させる目標を定めた。

さらに、経済産業省は50年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量の実質ゼロ)実現に向け、「非効率な石炭火力発電所を30年までにフェードアウトさせる」との方針を掲げる。当初は対象となる旧式の100基程度を段階的に休廃止していく想定だった。

だが、電力会社が加盟する電力広域的運営推進機関(広域機関)が同省に提出した「22年度供給計画の取りまとめ」によると、31年度までの石炭火力の廃止計画は2カ所にとどまる一方、新たに7カ所の稼働が計画されている。

石炭火力による発電量の想定も、31年度は2897億キロワット時に上り、依然として全電源の32%を占める。22年度計画(33%)とほぼ変わらないが、広域機関は「各事業者が機械的に積み上げた試算」と説明する。

神戸新聞NEXT

加えて、猛暑による電力需要の増大や、ウクライナ危機による天然ガスの供給不安などを受けて、同省には「安定供給のための予備として、設備は残しておきたい」(担当者)との思いもある。

目標達成の危うさは、環境省も指摘していた。石炭火力発電による二酸化炭素(CO2)排出量について、20年7月の試算で、30年の政府目標(当時は26%)と整合する排出量と比べ、5千万トン程度超過する可能性を示した。現在の目標(19%)で換算すると1・1億トンの超過となる。

事業者の動向と政府目標との隔たりについて、同省の担当者は「石炭にバイオマスやアンモニアを混ぜて燃焼させたり、稼働率を下げたりして、CO2排出量の削減を目指す」と説明する。電力の安定供給と脱炭素の推進に向けて、岸田文雄首相は「原発回帰」を打ち出した。

国内では、地球温暖化の影響とされる猛暑や豪雨などの異常気象が頻発し、石炭火力発電への風当たりは強まっている。環境団体は「30年までに廃止しないと、危機回避に間に合わない」と主張する。

ドイツや英国などは先進7カ国(G7)の「30年までの段階的廃止」を提案するが、日本は慎重な姿勢を崩さず、今年6月のG7サミットでの合意は「段階的削減」にとどまる。

なぜ、日本は石炭火力に依存するのか。その現実を取材した。

「石炭」依存脱却見通せず 再エネ転換態勢整備に遅れ

「東京電力管内に午前10時半~午後8時、最大58・2万キロワットの電気を供給すること」

東電管内で、企業や家庭に節電を呼びかける「電力需給逼迫(ひっぱく)注意報」が発令された6月27日朝。電力会社の垣根を越えて送電する「電力融通」を調整する機関から、関西電力送配電(大阪市)に指示が出た。

これを受けて、兵庫県内などの発電所では通常の発電に加え、首都圏に送る電力がつくられた。出力を調整しやすい揚水発電の他、液化天然ガス(LNG)や石炭を燃料とする火力発電がその役割を担った。

東電管内は、休止中の火力発電所も急きょ動かすスクランブル状態。注意報が解除されるまでの4日間、昼夜を問わず最大出力を超えるフル稼働を続けたのは石炭火力発電だった。

全国からの融通もあって、停電という最悪の事態は回避された。資源エネルギー庁の担当者は石炭火力のフル稼働に「設備に負荷がかかり、普通はしない。今回は最大限の力を発揮してもらった」とする。

神戸製鋼の石炭火力発電所。2022年度中に4基目が稼働を始める=1月、神戸市灘区

今夏の電力逼迫は、猛暑による需要増に対し、補修点検や地震で止まっていた発電所が多かったなど、需給バランスが崩れる要素が重なったのが要因とされる。大手電力会社は不採算の古い火力発電所を休廃止してきており、その慢性的な供給力低下も一因とされる。

政府は地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)排出量の多い火力への依存から、再生可能エネルギー(再エネ)への転換を推進してきた。だが、再エネは時間や季節で発電量が左右される。転換の途上で起きた電力逼迫で急場を救ったのが、CO2を最も多く出す石炭火力だった。

自然エネルギー財団(東京)の大林ミカ事業局長は「再エネを適切に利活用できる技術開発を進め、制度を整えれば、現状でも逼迫は回避できる」と指摘する。電気をため、必要な時に供給できる蓄電機や送電網の充実が求められるが、政府の取り組みは「中途半端」とも言う。

政府は送電線の増強に動き出したが、完了は早くても27年度ごろ。綱渡りの電力需給は続く。

神戸新聞NEXT

火力発電の供給力は2017~21年度で約440万キロワット減少。関西電力は相生発電所(相生市)の1、3号機を23年に廃止するなど、コスト負担の重い石油火力を中心に今後5年間でさらに1千万キロワット以上減るとされる。

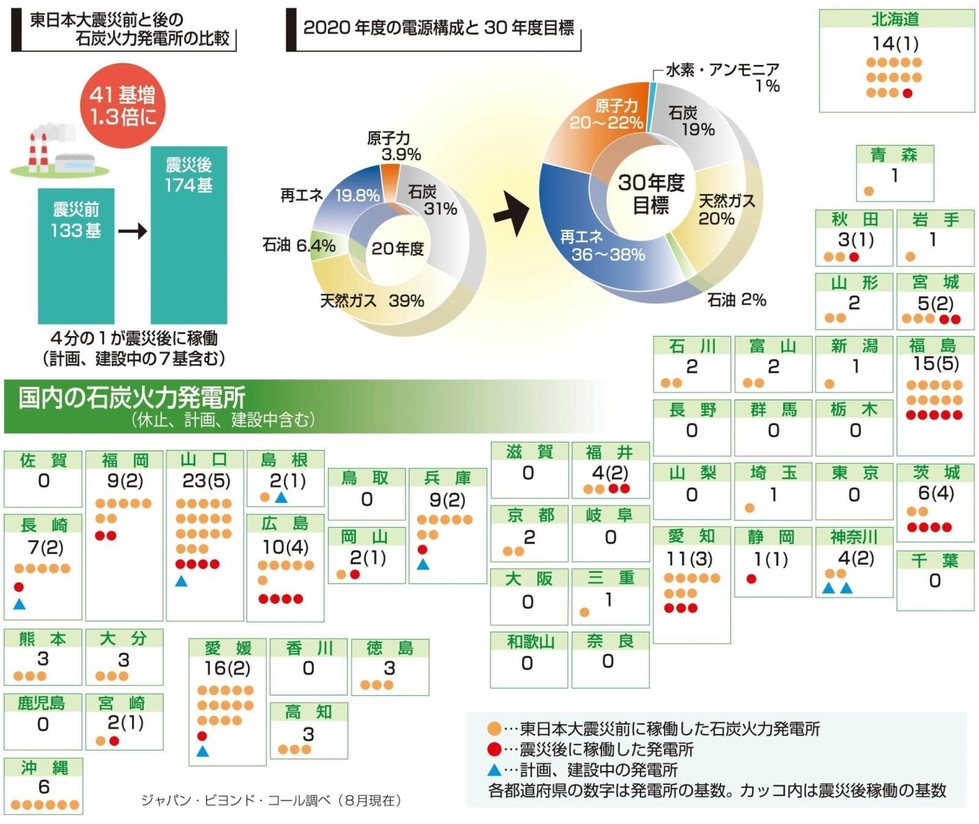

一方で、石炭火力の供給力は17~26年度の間に約700万キロワット相当が増加する見通しだ。東日本大震災後、原子力発電の活用が見通せず、再エネ転換にも振り切れない中、発電事業者はコスト面で優位な石炭火力の新増設を進めてきた。

京都大大学院の諸富徹教授(環境経済学)は「国の規制があまりにも弱い結果だ」と述べ、「(CO2排出に課金して削減を促す)カーボンプライシングも導入されず、年限を区切った廃止計画もない。事業者は自らが出すCO2を考慮しないまま、利益の追求が可能になっている」と憂う。

今冬には再び電力逼迫が懸念される。原発再稼働などで乗り切る青写真を描く国に対し、国際大の橘川武郎副学長(エネルギー産業論)は「原発は少しのトラブルで止まる極めて不安定な電源。現在のエネルギー事情では結局、石炭火力を頼ることになるだろう」とする。

◇

■石炭火力発電所 東日本大震災後1・3倍に

国内では、オイルショック以降の1980年代から石炭火力発電所が拡大した。先進国に温室効果ガスの削減義務を課した京都議定書が2005年に発効された影響で、新増設は一時止まったが、11年の東日本大震災による東京電力福島第1原発事故後、原子力の代替として各地で新増設計画が相次いだ。

国内の環境団体でつくる「ジャパン・ビヨンド・コール」によると、今年8月時点で運転中の石炭火力発電所は167基(休止中の3基を含む)に上る。計画・建設中の7基を合わせると、震災前の133基から1・3倍となる。

一方、世界的な脱炭素の流れや電力需要の減少見込みなどを理由に、国内で震災後に計画された50基のうち20基は中止になった。兵庫県内では計画された6基のうち、電源開発の高砂火力発電所(高砂市)の2基と関西電力赤穂発電所(赤穂市)の2基の計4基の計画が見送られた。

計画が進んだのは神戸市灘区にある神戸製鋼所の石炭火力発電所で増設中の2基で、今年2月に3号機が稼働し、4号機は22年度中の稼働を予定している。

天然ガスの2倍以上の二酸化炭素(CO2)を排出する石炭火力は、世界で廃止圧力が強まる。昨秋の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)では、産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑えることが事実上の世界目標となり、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電を段階的に削減していく努力を加速することで合意している。