温暖化 データで農業守る

三木の酒米農家 気温分析、田植え期探る

地球温暖化による気候変動は農業にも既に影響を及ぼしている。気温上昇が米や野菜、果樹の品質低下や収穫減につながっており、栽培の適地がじわりと北上している。農家はこの変化にどう立ち向かっているのか。酒米王者「山田錦」の産地、兵庫県三木市の田園地帯に向かった。

周辺で田植えが進む中、矢野義昭さんが管理する苗代(手前)で田植えを待つ山田錦の苗=6月4日、三木市吉川町古市(撮影・辰巳直之)

6月4日、三木市吉川町古市の田んぼには、植えられたばかりの山田錦の苗が整然と並んだ。そんな中、まだ水も張られていない一画があった。

約1・8ヘクタールで育てる矢野義昭さん(70)は「今年の気温データなどを見ると、刈り取りは10月20日ごろになる。植え付けは、周囲より10日遅い14日ごろが良いだろう」と大切に育てる苗代に目をやった。

山田錦も温暖化の影響を受けている。これまでよりも穂が出たり、成熟したりする時期が早くなってしまい、強い日差しによって品質が低下、収穫量も減る年が頻発するようになった。

出穂(しゅっすい)後の高温を回避するため、兵庫県立農林水産技術総合センター(同県加西市)は10年ほど前から田植えを遅らせる方法を生産者に伝えている。最適な時期を示すシステムも開発した。

利用したことがある矢野さんは「山田錦が北播で生まれて85年を超えた。伝統を伝説にしないよう、この地で守っていく」。

□

「温暖化のおかげで北海道の米がうまくなった」。昨年秋の衆院選で北海道小樽市を訪れた自民党麻生太郎副総裁の演説中の発言が波紋を呼んだ。

発言の是非はともかく、農作物の栽培適地は徐々に北に向かうなどする。リンゴは東北地方や長野県から北海道に、ミカンは沿岸部から内陸部に適地が移動するという予測がある。

これを逆手にアボカドといった亜熱帯果樹の栽培など、温暖化を活用するケースもある。稲刈りの後に残った株から伸びた稲を再び刈り取る「再生二期作」も注目される。

今後、主食用米の収穫量は増加傾向が続くとされるが、2040年代には高温により白く濁る「乳白米」の割合が増え、経済損失が拡大するとの報告もある。

県立農林水産技術総合センターは暑さに強い主食用米の新品種開発を急ぐ。農産園芸部の杉本琢真課長は「環境の変化に100年耐える品種はなかなかない。生産者の要望に応え、消費者においしいと言われる米を提供する」と話す。

気候変動に対応しようという動きの一方で、温暖化の要因である温室効果ガス排出抑制を、農業の現場でも進めようという取り組みも始まっている。加西市の農事組合法人を訪ねた。(堀内達成)

■ 農業スマート化、CO2排出減

小麦畑の上に大型のドローンが音を立てて飛び上がり、緑が波立つ。霧のように噴射するのは農薬。農事組合法人「あぐりーど玉野」(加西市玉野町)での、見慣れた作業風景だ。

小麦畑の上を飛ぶ大型ドローン。農作業の効率化と脱炭素に貢献している=加西市玉野町(ドローンで撮影・中西幸大)

今年は、赤かび病を警戒して散布の回数が例年より多い。それでも理事の高井淳匡(あつまさ)さん(49)は「ドローンならあぜがあっても関係ない。例えば6ヘクタールなら農薬をまくのに半日以上かかっていたが、今は2時間ほどでできてしまう」と笑う。

麦の農薬散布は3年ほど前から、大型農業機械をドローンに置き換えた。主作物の米も延べ101ヘクタールはドローンを活用。農薬散布だけでなく、田植えに代わる種まきまでやる。トラクターの効率的な運用も併せ、農業機械で使う化石燃料の軽油は激減した。

トラクターの自動運転や、スマートフォンでできる水管理など効率化を進め、スマート農業としての先進地として全国から視察が相次ぐ。高井さんは「効率化を追求していけば機械に乗らなくなり、『脱炭素』につながる」と語る。

ドローンには、作物の生育状況を空からカメラで捉え、化学肥料をピンポイントで追加する活用法もある。化学肥料の使用量を抑えることができ、兵庫県立農林水産技術総合センターは「生産に化石燃料が使われる化学肥料を減らすのも、脱炭素の一つ」と強調する。

県によると、経営管理システムなども含むスマート農業が行われている農地は、県内で延べ1328・3ヘクタール(2020年度時点、ハウスは除く)。場所を選ばず、利便性が高いドローンの活用が同730ヘクタールを占めている。

炭素を土中に貯留する不耕起栽培の研究に取り組む茨城大学農学部付属国際フィールド農学センターの小松崎将一教授(農業環境工学)は「化学肥料や原油価格の高騰もあって、エネルギーの効率化は田んぼや畑でかなり進むだろう」と指摘する。

農薬、化学肥料を使わない有機農業の推進も、農業の脱炭素の基軸の一つだ。昨年5月、農林水産省は中長期を見据えた「みどりの食料システム戦略」を策定した。2050年までに化学農薬を半減し、化学肥料の使用を30%減らすため、有機農業の面積を農地の0・5%(18年度)から25%まで引き上げるという目標を掲げる。

その手段の一つが、市町村が主体となる「オーガニックビレッジ」の創出だ。農業者以外の事業者や住民も巻き込み、生産から消費まで有機農業の態勢づくりを進める市町村の取り組みを、国が交付金を使って支援する。

兵庫県でも、有機農業に力を入れる丹波市などが手を挙げている。同市の担当者は「将来の子どもたちのために環境を守らなければ、という声を農家からも聞く。農家と一緒に消費者への普及活動などに取り組みたい」と話す。(森 信弘)

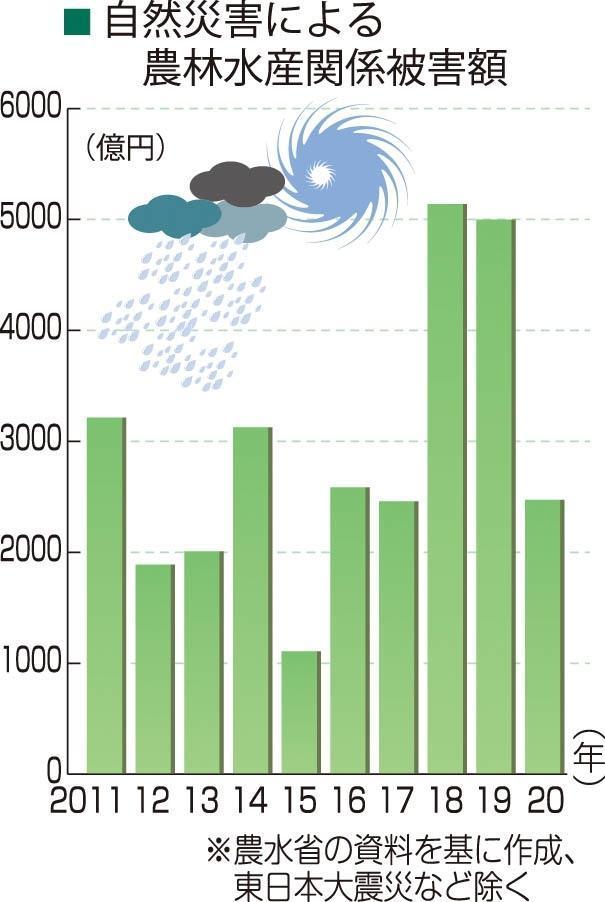

■ 豪雨頻発、農林水産業に甚大被害/西日本豪雨の18年、5000億円超

近年、台風や豪雨が頻発し、河川の氾濫や土砂崩れなどで農業が大きな被害を受けている。農林水産省によると、2020年の自然災害による国内での農林水産関係の被害額は2473億円に上った。

神戸新聞NEXT

同年は7月に豪雨で球磨(くま)川が氾濫するなどし、九州を中心に被害が発生した。果樹園や水田、葉たばこ畑へ土砂が流入。農業用機械やビニールハウス、畜産物処理加工施設などが被害を受けた。

11~20年の10年間で被害額(東日本大震災など除く)が最大だったのは、西日本豪雨があった18年で、5138億円だった。

消防庁の統計を調べると、兵庫県の11~20年での最大被害額は11年の約265億円。この年は台風が相次いで列島に上陸。12号で播磨が、15号では淡路島が大きな被害を受けた。

1時間の降水量が80ミリ以上の「猛烈な雨」の年間発生回数も増加傾向にある。農水省によると、発生回数の10年間ごとの平均は、1981~90年=16回▽91~2000年=17回▽01~10年=21回▽11~20年=26回-と推移している。

災害の影響を最小限に抑えて早期復旧するため、農業版BCP(事業継続計画)の作成は一つの手段だ。農水省は昨年、生産者向けにチェックリストをつくり、公表した。

畑などを含む下流の地域を守るため、水田に雨水をためて河川への流入を防ぐ「田んぼダム」を設ける動きが各地で広がっている。(堀内達成)