温暖化防げ 海で育む「森」

浅瀬の海草、海藻 神戸の児童がアマモ保全活動

地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の吸収源として、浅水域の海草や海藻などを活用する「ブルーカーボン」の取り組みが、新たな気候変動対策として注目されている。藻類などを増やすことで、森林のようなCO2の削減効果が期待されるからだ。

浜山小学校の児童が半年かけて育てたアマモの苗=神戸市兵庫区材木町(撮影・小林良多)

「(海草の)アマモはなんで大切なんだっけ?」「魚のすみかになるし、CO2も吸収してくれるから!」。4月中旬、神戸市兵庫区の兵庫運河で、浜山小学校の5年生が講師の問い掛けに答えていた。この日は、20~30センチほどのアマモの苗を運河に植えた。アマモの役割を学び、半年かけて自分たちで種から育てたものだ。

協力したのは、地元の兵庫漁業協同組合の漁師ら。10年以上前から地域を挙げて兵庫運河の環境改善に取り組み、近年は国や市が人工干潟を整備した。一帯の海中にはアマモの群生が広がり、同漁協の井上隆司さん(45)は「8年前に少し植えたものが、これほど広がっていたとは」と驚く。

今、同漁協や同小などが取り組む藻場の保全活動は、地球温暖化対策として神戸市や国も支援する。ブルーカーボンは海草などが光合成の働きで吸収する炭素をいい、2009年、国連環境計画の報告書で命名された。森林による「グリーンカーボン」とともに、政府は脱炭素社会実現に向けた「グリーン成長戦略」に推進方針を明記する。

市内では近年、神戸空港島の護岸でワカメやシダモクなどの藻場が確認された。植物が育ちやすいよう緩やかな傾斜になっていたためで、21年度、市は同様の造りになっているポートアイランド2期周辺も併せて本格調査に着手した。

市は淡水域での実証実験にも全国で初めて乗り出した。同市兵庫区の烏原貯水池では4年前から、水道水のカビ臭対策として水草のササバモを植えている。市は大学教授らとCO2の吸収効果などを調べ、別のため池への移植も計画する。

活動には学生ボランティアらも協力している。市の担当者は「CO2吸収量いかんにかかわらず、市民や若者の環境保全への意識づけにしたい」と期待する。

そして、こうした活動を持続可能にする仕組みが「カーボンオフセット」だ。兵庫県内の山間部では、この制度を活用して森林を保全する取り組みが本格化していた。(初鹿野俊、石沢菜々子)

「CO2吸収枠」売買活況/養父市、森守り8千トン分売り出し

チェーンソーで間伐作業をする養父市の地域おこし協力隊隊員。木々の間から陽光が降り注ぐ=養父市八鹿町国木(撮影・辰巳直之)

すっと空に伸びた高さ15メートル、太さ25センチほどのヒノキが、バサバサと大きな音を立てて倒れた。4月上旬、養父市八鹿町国木(くぬぎ)の市有林で、間伐や作業道の整備が進められていた。

兵庫県内最高峰の氷ノ山(ひょうのせん)がそびえ、森林が市内の8割以上を占める同市。保全作業に従事する地域おこし協力隊員高橋安奈さん(29)は「森林は手を加えると、光や風が抜けて気持ちの良い空間に変わる。脱炭素につながると思うと、やりがいを感じる」と汗を拭った。

森林は光合成によって二酸化炭素(CO2)を吸収する。同市は2012年度から、森林を保全して確保したCO2吸収量を企業などに販売している。購入した企業は環境への貢献をPRできる。温室効果ガス排出量を削減できない分を、別の場所での削減活動に投資するなどして埋め合わせる「カーボンオフセット」だ。

同市では市有林など278ヘクタールが吸収するCO2として計8007トン分が環境省に認証されている。市有林の大半は地元の森林組合に管理を委託しており、吸収量を販売した収益を管理費用などに充てている。

購入者の顔ぶれはさまざまだ。姫路市で認定こども園などを運営する「もく保育園」は36トンを購入した。「気候変動で、子どもたちの未来が心配。吸収量の購入を通じて、子どもや保護者にグリーンカーボンの必要性を伝えたい」と同園。園では、残った給食を分解して水に変える処理機などを導入しているという。

排出量と相殺 企業の購入加速

企業も多い。20年までの9年間で、製造、建設、旅館業など延べ59社が計2562トンを購入した。川重商事(神戸市中央区)は、2年で計425トン分を購入。同社担当者は「(脱炭素への)世界的な意識の高まりを受け、実現可能な取り組みの一つとして考えた」と話す。

企業の動きが目に見えて加速したのが、20年10月、菅義偉前首相が50年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を宣言した直後だ。21年度は延べ33社が4938トンを購入。この1年だけで、9年間の2倍の吸収量が売れたことになる。

「あと500トン分しか吸収量の『在庫』がない。この流れを逃さぬよう、早く増やさなければ」と市の担当者。新たな吸収量を生み出す森林の選定を急ぐ。

海草や海藻のブルーカーボンでも、CO2吸収量を企業などに販売する取引の実証実験が始まった。昨年12月、関西で初めて、地域でアマモを育てる兵庫運河の取り組みで1・1トン分が国土交通省の認可機関「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)」に認証された。

買い手を公募し、3月中旬に地元企業など計15社の購入が決まった。同様の制度は横浜市や福岡市も独自に手掛け、ブルーカーボンの普及に一役買っている。

JBE理事の信時正人・神戸大客員教授は「藻場を維持するには、継続的な活動が必要だ。少額でもお金が回るようになれば地域の活動の支えになる」と強調する。(堀内達成、初鹿野俊)

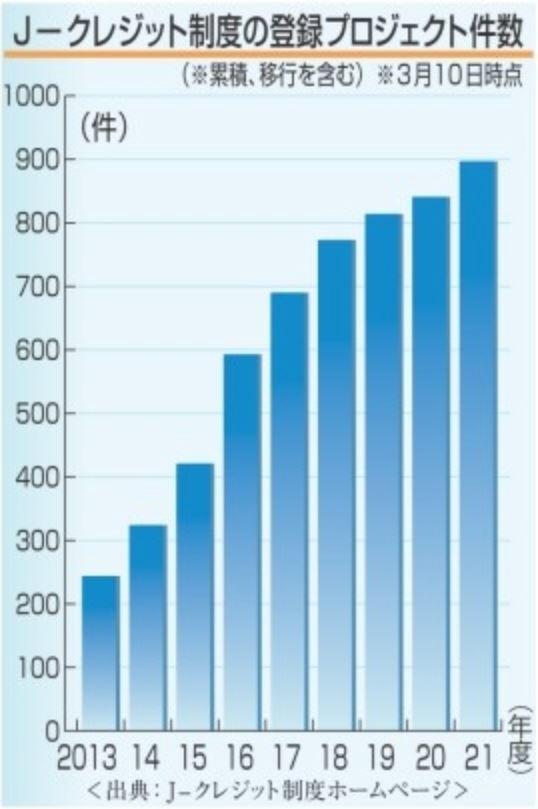

■販売登録件数、5年で1・5倍に

国制度に897件 ニーズ高まり供給不足も

森林保全や省エネ設備導入など、二酸化炭素(CO2)の排出削減量・吸収量をクレジットとして販売する制度は、各地で活用されつつある。政府が認証する「J-クレジット制度」では、登録プロジェクト件数が2021年度は897件(3月10日時点)に上り、5年前の1.5倍に増えた。

政府の50年カーボンニュートラル宣言を受け、企業も同様の目標を掲げる。自社の努力で削減しきれない分は、クレジットへの投資などで相殺(オフセット)せざるを得ず、企業ニーズが高まっている。養父市のように、需要に対し、供給が不足気味の取り組みもある。

ただ、森林保全や植林など自然吸収系のクレジット化は課題も多い。カーボンオフセット市場で先行する海外では、クレジットが販売された植林の約4割が管理不足で枯死するなど、クレジットが実際の吸収量と一致しない「空手形」となる事例が起きている。

人工林は成熟とともにCO2吸収量が減っていく。さらに、吸収量は気候などによっても左右され、国内の専門家からは「発行された排出量を森林が吸収し続ける保証はなく、不確実な手法だ」との批判が上がる。

経済産業省はJ-クレジット制度などを活用し、23年度にCO2排出量を売買する新たな取引市場を設ける方針を掲げる。ただ、企業の自主的な取り組みになるとみられ、実効性は不透明だ。(石沢菜々子)