水素実用 神戸港が最前線

新エネルギー、供給網構築へ

2月下旬。大阪湾に面した神戸空港島(神戸市中央区)に、海を連想させる青いラインが入った1隻の運搬船が姿を見せた。

豪州から帰港した液化水素運搬船。未来の水素活用に向け、データ収集が続いている=3月7日、神戸市中央区神戸空港(撮影・辰巳直之)

運んできたのは、豪州産の液化水素だ。9千キロの航海を経て基地に接岸し、陸上のタンクに移し替えた。「ようやく、ここまで来た」。船や基地の建造を指揮した川崎重工業の山本滋・水素戦略本部副本部長は振り返る。

水や化石燃料などあらゆる資源から生成でき、利用時に二酸化炭素(CO2)を発生しない水素は、脱炭素社会を進める上で「切り札」として注目を集める。

川重など7社の企業連合は、海外から水素を運び、貯蔵して国内に供給するための実証事業を進める。専用船で海上輸送する世界初のプロジェクトで、神戸港は日本側の拠点となった。

液化水素は零下253度。少しでも温度が上がると気化するため、タンクには魔法瓶のような断熱構造を持たせた。基地では、細かな温度や品質の管理が24時間体制で続く。

2030年代初頭の事業化を念頭に「まだ3合目ほどだが、日本がトップランナーなのは間違いない」と企業連合の西村元彦事務局長。「世界中から取引に関する話もあり、ビジネス面でも動き始めている」と自信を見せる。

水素軸に ミナト復権期す

神戸市は17年、神戸港が水素で世界をリードし、新たなブランド価値を生み出す戦略を打ち出した。ポートアイランドでは18年、水素由来の電気と熱を周辺施設に供給する世界初の実証も行われ、脱炭素で先行する欧州の視線も集める。

国も水素の備蓄・供給拠点として神戸港の将来像を描き、民間企業は水素の需要喚起と供給体制構築を図る。神戸港から排出される温室効果ガスを50年に実質ゼロにする計画も始まる。

官民挙げた水素利活用の機運。それは神戸港が阪神・淡路大震災以降に失った、「アジアのハブ港」機能を取り戻す一手でもある。神戸市の担当者は「荷主が何を重視するか。コストやサービスだけでなく、今後は環境に優しい港が選ばれる」と先を見据える。

一方、水素の普及には乗り越えるべき課題も山積している。(横田良平)

普及の鍵 燃料電池車伸び悩み- 兵庫県内供給拠点の拡大急務

神戸港・兵庫埠頭(ふとう)の対岸の一画にあるガソリンスタンドのような建物に、1台の車が乗り入れた。2階建ての白い壁には大きく「水素」と書かれている。

神戸市兵庫区の神戸七宮水素ステーション。車は燃料電池車(FCV)のトヨタ「MIRAI(ミライ)」の新型だ。スタッフが手袋をはめてホース先端のノズルを車体に差し込む。3分ほどで、燃料の圧縮水素が充塡(じゅうてん)された。事前に10~15分の講習を受ければ、利用者自身でも充塡ができる。

昨年からセルフ方式が導入された神戸七宮水素ステーション=神戸市兵庫区七宮町1(撮影・秋山亮太)

「車内は静かで、乗り心地は最高ですよ」と話すのは、ガス機器販売会社トムコ(神戸市兵庫区)社長の土谷幸三さん(53)。ただ、FCVに乗れるのは「近くに便利なステーションがあってこそ」とも。

土谷さんがFCVに乗り始めた6年前、兵庫県内には尼崎市にしか水素ステーションがなかった。頻繁に通うが、「燃料も時間もかかり、水素を入れるために走るような感じだった」と振り返る。

県内の水素ステーションは現在でも尼崎、神戸、姫路の3カ所。県内のFCV保有台数は2020年度で約100台にとどまる。

□

太陽光など再生可能エネルギーと並び脱炭素の主力エネルギーと目される水素だが、普及の速度は鈍い。

FCVは1台700万円超と高額で、国や自治体が購入に補助制度を設けているが、販売台数は伸び悩んでいる。ホンダは昨年、販売不振のためFCVの生産を中止した。

水素ステーションの運営も、国や自治体の補助金頼みが実情だ。神戸七宮-を運営する日本エア・リキード合同会社(東京)の植野敬弘専務執行役員は「水素社会の実現には、事業者側に利益が出る仕組みが不可欠」と話し、メーカーが開発を進めるバスやトラックなど商用FCVのステーション整備に注力する。

こうした課題に加えて、水素利用はさらに根本的な課題を抱える。水素は燃やしても二酸化炭素(CO2)を排出しないが、国内の水素ステーションで供給される水素の多くは、化石燃料由来の天然ガスから製造されている。この水素の利用は脱炭素にならない。

神戸大の長谷部正道教授(環境・エネルギー政策)は「ウクライナ紛争を踏まえ、環境対策に加え、エネルギー自給率向上の観点からも水素の活用が欠かせない。製造過程でCO2が発生しないグリーン水素を国内でつくる方向に政策のかじを切るべきだ」と指摘する。

□

神戸市は22年度、ポートアイランド2期の港湾隣接地への大規模な水素ステーションの誘致に乗り出す。大型クレーンやフォークリフトなどの荷役機械やコンテナ輸送車両の燃料を順次、水素に転換していく。

商用車のFCVシフトも追い風と捉える。「商用車で水素の価値が評価されれば、水素が身近な存在になり、普及にも弾みがつくのではないか」と港関係者。官民を挙げた取り組みで、水素の国内供給網の要衝としての復権を期す。(石沢菜々子)

▼CO2排出ゼロ、次代の切り札/発電用途で活用増へ

次代のクリーンエネルギーとして注目が集まる水素。車やバスの動力となる「燃料電池」の燃料として使われるほか、従来の方法では大量の二酸化炭素(CO2)を排出する火力発電や製鉄に活用する技術開発が進んでいる。

水素は水などの状態で地球上に存在するため、他の資源と違い枯渇する心配がない。燃やして熱エネルギーとして利用する際、CO2や大気汚染物質を排出しないため、地球温暖化防止につながる。

産業分野では既に活用されている。石油コンビナートでは、原油に水素を吹き込んで硫黄分を取り除くのに使われている。製鉄所ではステンレス鋼などの表面をきれいに磨くのに使われ、プラスチック樹脂などを生成する添加剤としても利用されている。

身近な活用では、家庭用燃料電池「エネファーム」がある。都市ガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電する。発電する際に出る熱も利用し、家庭の電気と給湯を同時に賄う。燃料電池は動力源としても活用が進み、神姫バス(姫路市)は姫路市内で燃料電池バスを運行している。

今後はこれら発電用途での水素活用が増すとされる。さらに、製鉄の過程で鉄鉱石から酸素を取り除く「還元」に用いる技術や、天然ガスと混ぜて燃焼させてタービンを回す発電技術なども実験段階にある。

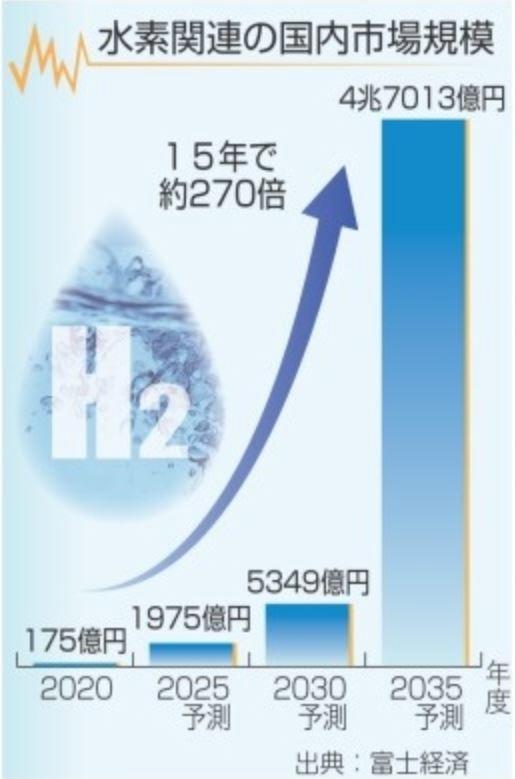

このため水素燃料の需要が高まり、供給網が確立されることで市場規模は急速に拡大に向かう見通しだ。調査会社の富士経済(東京)は、2035年度の国内関連市場を4兆7千億円と予測し、20年度比で約270倍に膨らむとしている。(横田良平)