電力、島で「地産地消」

太陽光発電、適地減り転換期 淡路

播磨灘や大阪湾を望む丘陵のあちこちにソーラーパネルが広がる。この10年で、官民連携の再生可能エネルギー(再エネ)拡大が進められた兵庫県の淡路島では太陽光発電施設が相次いで建設された。世界がカーボンニュートラル(温室効果ガス排出の実質ゼロ)に向かう今、島は日本の脱炭素戦略の道筋を探る先進地となった。だが、その構想は転換期を迎えている。(石沢菜々子)

山腹に広がる国内最大級のメガソーラー(ドローンで撮影)=淡路市野島貴船(撮影・吉田敦史)

島の北部、淡路市野島貴船の山腹で、見渡す限りのソーラーパネルが陽光を集めていた。淡路貴船太陽光発電所の松村孝一社長(67)は「山を切り開かなくてもいい適地があったことで、これだけの規模の発電所ができた」と語る。

神戸市の建設会社が設置し、2014年から稼働する。甲子園球場17個分(約67ヘクタール)の敷地は、関西空港の埋め立てなどに使った土砂の採取跡地を活用した。約14万枚のパネルの発電出力は計30メガワット。一般の1万世帯以上をまかなえる、国内最大級の大規模太陽光発電施設(メガソーラー)だ。

人口減少に危機感を抱く淡路島は11年、エネルギーや食料の自給自足を目指す「あわじ環境未来島構想」を打ち出した。日照時間の長さや山に遮られない地形を売りに、メガソーラー級だけで約40カ所が整備された。国の特区に指定され、22年に3期目の申請手続きに入る。

新規施設頭打ち

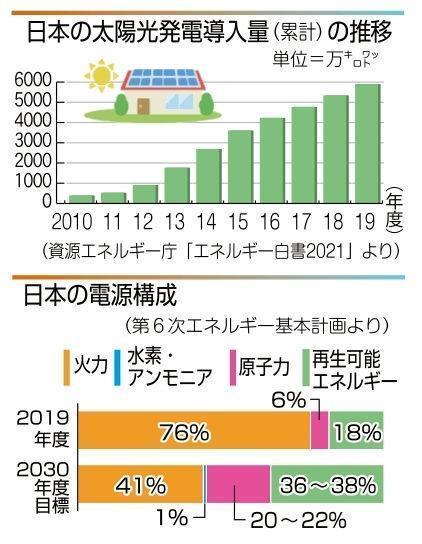

政府は昨秋、国内の電源構成に占める再エネの割合を、30年度までに19年度から倍増させる計画を掲げた。高まる再エネ拡大の機運とは裏腹に、淡路の再エネは明らかな伸び悩みを見せている。

最大の要因は用地不足だ。同構想推進協議会によると、メガソーラーの適地は「既に頭打ち状態」。協議会が把握するメガソーラー級の施設は12年以降、年10件前後の急増を続けたが、3年前からはほとんど動きが見られない。

送電の課題もある。日本では、再エネも従来の電力会社の送電線を使うが、その容量は決まっている。淡路島のように再エネ大量発電が可能な地域でも、増やせる量に限界があるのだ。送電線に空きがなく、進出を断念した事業者もある。

さらに、生まれたクリーンな電気の多くは関西電力に売られ、収益は島外資本が取り込む。再エネの地元への恩恵は乏しかった。

用地・送電の壁

淡路島では、約60%にまで高めた再エネ自給率(使用量に占める再エネ発電量の割合)を、50年に100%にする計画だが、協議会の担当者は「太陽光はため池や耕作放棄地などを活用し、小規模でも地道に増やしていくしかない」と話す。竹や特産のタマネギを使ったバイオマス発電にも活路を求める。

政府は再エネを主力電源に押し上げようとしている。再エネの切り札とされる風力は技術や費用の面で課題が多く、当面の軸は太陽光だ。先進地・淡路が突き当たった用地と送電の限界は、国の電源計画にとっても大きな壁となり得る。

脱炭素の世界的潮流に背を押された政府の方針を受け、国内の再エネ需要は熱を帯びる。各地で再エネの争奪戦が始まる一方、淡路は電力の「地産地消」という原点への回帰を模索する。

◇ ◇ ◇

陽光を受けるメガソーラー。脱炭素の流れを受け、中古市場が活性化している=兵庫県多可町(撮影・山崎 竜)

同県多可町の山間部。かつて採石場だった一画で、千枚以上の太陽光パネルが冬の日差しに輝いていた。県外の建設業者が設置したというこの大規模太陽光発電施設(メガソーラー)は、約3億円で売りに出されていた。

インターネットには、中古メガソーラーの仲介サイトが乱立。三木市や朝来市、佐用町など県内の内陸部などの物件が高値で取引され、「売約済み」も目立つ。大阪市の仲介業者は「再生可能エネルギー(再エネ)需要が高まり、供給が追いついてない」と内情を明かす。「特に兵庫の物件はすぐ売れる」とも。

この業者によると、顧客の需要に変化が表れたのは、2020年秋以降だ。菅義偉首相(当時)が50年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出の実質ゼロ)を宣言し、幅広い分野の企業が「自社で使うクリーンな電力が欲しい」と、物件を求める動きが目立つようになったという。

適地不足などによる新設の頭打ちも背景に、活況を呈する中古市場。業者は「以前は投資や節税目的の企業ばかりだったが、今は違う。再エネの争奪戦が始まっている」と語った。

投資のうまみ薄れ

日本の太陽光発電は、国が12年に導入した再エネの固定価格買い取り制度(FIT)によって急速に拡大した。原動力は収益性だった。

別の仲介業者が運営するサイトには、全国各地の中古ソーラー物件が並ぶ。価格とともに表示される「利回り」は、購入費など初期費用に対する毎年の売電収入の率だ。年10%前後と高く、業者は「一般の投資信託などに比べて非常に有利」と強調する。

高利回りの要因はFITにある。稼働後20年間、確実に利幅が生まれる売電価格が固定されるため、制度開始と同時に、さまざまな分野の企業が投資目的で参入。さらに、中古市場も形成された。

だが、固定される売電価格が年々下がって、投資のうまみが薄れる一方、世界の脱炭素の流れが加わった。業者は「物件も業界も淘汰(とうた)され、企業の需要が、投資から再エネ拡大という本来の目的に近づいた」と歓迎する。

神戸大学の國部(こくぶ)克彦教授(環境経営)は「金融市場や顧客企業から脱炭素化を求められる傾向が強まり、欧州企業を中心に将来的に取引が停止される恐れが出てきている。企業側に『再エネに転換しないと事業が成り立たない』という危機感が広がっている」と話す。

自立・分散型目指す

再エネの先進地、淡路島に集積した太陽光発電施設の多くもFITが生み出す利益を島外資本が取り込み、生み出された電気も、多くが関西の電力網に組み込まれていただけだった。

この現状を変えようと、淡路市は21年、市内で発電された電力を地元企業や住民に安く提供する官民連携の地域新電力事業に着手した。今後、蓄電池を導入し、災害時にも地域で電気を使えるよう備える。将来的には、FITの価格固定期間が終了した発電施設の買い取りも視野に入れる。

再生可能エネルギーとの共生を模索する淡路島(ドローンで撮影)=淡路市内(撮影・吉田敦史)

メガソーラー誘致から自立・分散型の太陽光発電の拡大へ-。市の担当者は「適地は限られるが、駐車場の屋根など設置場所を工夫し、住民に役立つ地産地消の電気を少しずつ増やしたい」と話す。

■兵庫の太陽光発電量、9年で15倍に急増/買い取り制度導入、普及に弾み

日本の太陽光発電の累計導入量は2010年度は390万キロワットだったが、19年度には15倍の約6千万キロワットまで増えた。国内の総発電量に占める割合は6.7%(19年度)まで高まったが、国土面積当たりの導入量は既に主要国で最大となり、さらなる拡大は容易ではない。

神戸新聞NEXT

普及の大きな転機となったのは東京電力福島第1原発事故後、12年に始まった固定価格買い取り制度(FIT)の導入だ。一定期間、発電量の全量を定額で買い取るよう電力会社に義務付け、前身の余剰電力買い取り制度とともに普及を加速させた。

兵庫県内でもFIT開始後、太陽光の発電量は急増し、20年度は導入前の15倍となった。20年度まで県に届け出があった一定規模の発電施設は計232件に上る。ただ、ピーク時は年60~70件だった届け出は年々減少し、「適地不足に加え、設置に対する住民の目が厳しくなっている」と県の担当者。景観悪化や土砂災害などの懸念から、太陽光発電を規制する条例を定める自治体が相次ぐなど、地域の環境や防災面への配慮も欠かせない。

政府は21年10月に閣議決定した第6次エネルギー基本計画で、火力発電を19年度の76%から41%に削減し、再エネを約2倍の36~38%に増やすと明記した。主軸の太陽光について、環境省は国や自治体の建築物へのパネル設置や、企業の自社工場などへのパネル設置を促進する。