ゲノム研究蓄積、コロナ対策に生かす

ゲノム研究蓄積、コロナ対策に生かす

新型コロナウイルスの診断で、企業が重要な役割を担っている。唾液などから遺伝子(ゲノム)を増幅して調べるPCR検査の技術だ。神戸市に本社を置く大手医療機器メーカーのシスメックスは、今年で開設20年を迎えた研究開発拠点「中央研究所」(神戸市西区)の蓄積を生かす。家次恒(ひさし)会長兼社長(70)は、遺伝子を読む技術を会社の次なる成長の種ととらえ、「ゲノム研究で生命科学(ライフサイエンス)分野に関わり、事業の幅が広がった。挑戦してこそ、いろんな果実ができる」と語る。(文・横田良平、写真・中西幸大)

今年6月、神戸・ポートアイランドに構えた同社の衛生検査所「BMAラボラトリー」で神戸市、受託臨床検査大手のエスアールエル(東京)と連携したPCR検査が始まった。検査数は1日最大200件。官民で態勢を広げる。

検査や解析に当たるのは、シスメックスの社内公募で集まった技術者らだ。中央研究所の陣容は現在、約70人。そこで培った人材や技術で、未曽有の感染症に対応している。

「健康医療に携わる企業として、このコロナ禍はチャレンジだ」と家次氏。異分野の川崎重工業とも連携し、PCR検査のロボット化を進めている。実現すれば、空港や劇場で一度に大人数を調べられるようになる。また、感染の有無だけでなく、重症化の兆候を調べる検査の実施も急ぐ。

中央研究所が入るビル=神戸市西区高塚台4、シスメックステクノパーク

中央研究所20年、未知の分野を開拓

1990年代後半、米国などが競って進めた「ヒトゲノム計画」。人体の設計図といえる全遺伝情報を明らかにし、医療や科学の発展につなげる狙いだった。

体の異常は、遺伝子の変異をみれば要因にたどり着ける。つまりゲノムが読めれば、一人一人の違いが分かる―。家次氏は直感する。「これからは(命を扱う)ライフサイエンスが中心になる」

シスメックスは当時、血液中の赤血球数などを測定する「ヘマトロジー」事業が成長軌道に入ろうとしていた。「技術者に『ゲノムって知っているか』と聞いたら、『さあ』とね。ちょっと具合が悪いなと思った」。会社設立30年を機に98年、中央研究所の建設に着手し、2000年10月に稼働した。

「われわれは、もともと検査機器を製造する〝機械屋〟。工学技術の会社。研究所は持っていたけど、従来の血液分析の延長だった。検査機器で使う試薬も、物質を混ぜ合わせる化学(ばけがく)の世界。生命科学は全然違う。新しい挑戦だった」。人材を集め、未知の分野へ踏み出した。

日本初のがん検査、個別化医療へ前進

ヒトゲノムの解読は03年に完了。シスメックスは、がん治療など身近な医療の進歩に向けた研究に力を入れてきた。

その一つが、乳がんなどのリンパ節転移を調べる「オスナ法」の開発だ。少量採取したリンパ節から遺伝子を増幅し、約30分で判定する。06年に検査サービスを製品化した。

先進国を中心に進む高齢化社会。「元気で長生き」が人類の幸福に資するとするなら、医療技術の進歩への期待は大きい。

19年、家次氏が「医療の大きな転換、変化が起こる」と意義を強調する成果が出た。がんゲノム医療のために開発した検査法が日本で初めて、公的医療保険の適用対象となった。

現状のがん治療は、発症する臓器が同じでも患者によってがん細胞の変異が違い、薬の効き目に差が生じる。これに対し、ゲノム医療は、患者のがん組織や血液から遺伝子を調べ、一人一人の病状に合った薬や治療法を選ぶ。

「がん治療が臓器別ではなくなる。その人だけのための個別化医療へ、道が開ける」。家次氏の展望だ。

赤血球などの細胞から、細胞を構成するタンパク質、設計図のゲノムへ。シスメックスは検査技術を広げた。家次氏自身は科学者ではない。経営者として「世の中の流れを見て、流れが強いところに船をのせる」と語る。

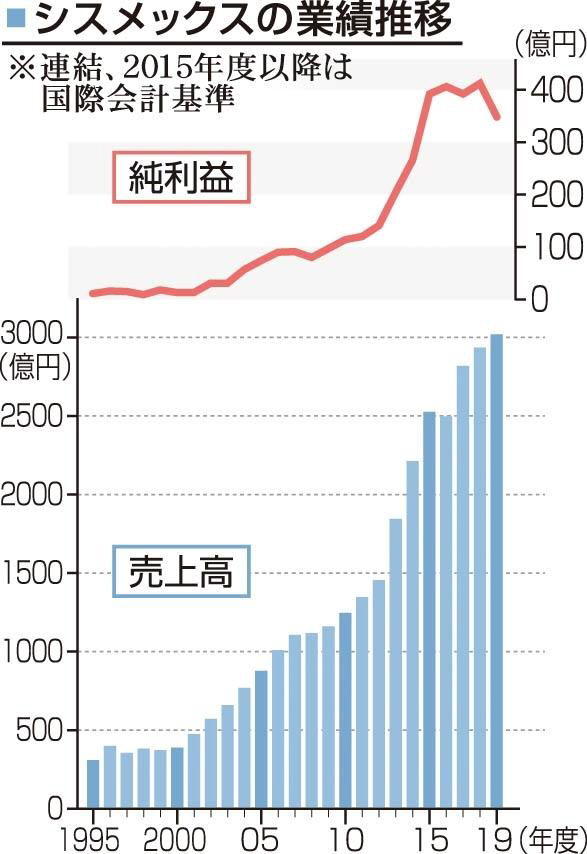

先行投資の生命科学分野はまだ、同社の連結売上高約3千億円の1割に満たない。個別化医療は、国の制度整備や遺伝情報の取り扱いをめぐるルールづくりなど「発展途上」だ。一方で家次氏は、「がんは2人に1人がかかるといわれる病気。普及すればすごい検査の数になる」とみる。自動化や感度の向上を追求し、さらなる成長を目指す。

「『こんなものでいいだろう』と考えれば、そこで終わる。どう新たな展開をしていくかで、見えるものも、周囲とのつながりも変わってくる。挑戦がまた、新たな流れをつくる」

電子版「神戸新聞NEXT(ネクスト)」で、連載「家次恒 成長戦略を語る~機械の会社が挑む生命科学」を始めます。本編は全4回で、10月の毎日曜夕方に更新予定。更新時は神戸新聞公式 twitter(https://twitter.com/kobeshinbun)でお知らせします。連載はネクスト会員向けで、閲読するには会員登録(有料)が必要です。

- 「機械屋」から「生命科学」へ。家次氏が「芸風を変える」と表現する新たな挑戦には人材やノウハウ、設備が必要だった。20年前に設けた中央研究所には関西圏の豊富な人材が引き寄せられるように集まった。生え抜き社員との融合は「とにかく顔を合わせておく」。そして中途採用は「即戦力としては扱わない」という。2020.10.04遺伝子研究を進めるため、シスメックスが採ったのがベンチャー企業などの買収だった。グループ化しても「なるべく経営には関与しないのがモットー」と家次氏。事業展開に足りなかった専門技術を取り込み、患者一人一人の具合に応じた個別化医療の実現へ突き進む。2020.10.11生命科学という未知の領域にこぎ出したシスメックス。大手銀行出身の家次氏は、「経営者として医学に関する判断をしているわけではない」という。重要なのは「潮の流れ」を見定めることであり、ときには乗り換えも必要と語る。世の中の潮流を見極める眼力とは。2020.10.18阪神・淡路大震災後、神戸市が医療産業都市の形成を進めるのと軌を一にしてシスメックスは業績を伸ばし、重厚長大が中心だった産業構造の多様化を象徴する企業となった。ただ、新型コロナウイルス感染症は、経済環境の変化に強いとされる健康医療分野にも「かつてない」影響を及ぼしているという。ゲノム医療への挑戦と地元経済の活性化、二つの命題を追う。2020.10.25

兵庫の経済ニュース

地域発

注目の人